文章概要:

? 什么是用戶流失?

? 減少用戶流失是企業的首要任務

? 減少用戶流失的十種策略 ]]>

文章概要:

? 什么是用戶流失?

? 減少用戶流失是企業的首要任務

? 減少用戶流失的十種策略

很多企業并沒有制定激活沉默用戶和召回流失用戶的具體方案。也有些企業試圖通過獲取的新用戶來頂替流失用戶的空位,另一些則花大量時間分析問題并想盡辦法阻止用戶流失。

在討論減少用戶流失的方法論之前,我們首先得明白用戶流失是如何定義的。

什么是用戶流失?

用戶流失是指在特定時間段內離開產品的用戶數量。根據不同的產品及不同業務,時間段的確定也各不相同。用戶流失指標從側面表明產品留住用戶的能力。企業會為用戶的大量流失而付出慘重代價。

讓數據說話

談到用戶流失的影響,有研究機構做過統計,獲取新用戶的成本是留住已有用戶成本的五倍。哈佛商學院的報告也指出,用戶留存率上升5%可以帶來25-95%的利潤提升。同樣有數據表明留存用戶是企業收入的主要貢獻者。

根據高德納咨詢公司(美國咨詢公司)的數據,20%的留存用戶將貢獻公司未來收入的80%。同時,將產品成功銷售給留存用戶的幾率是60-70%,而成功銷售給新用戶的幾率只有5-20%。

以上各種數據表明,減少用戶流失,提升用戶留存對企業(尤其是電商企業)來說最重要并且最有益。

用戶流失會對企業造成哪些不良影響

? 降低企業收入,影響企業業績

? 降低企業收益率

? 提高企業營銷和用戶召回成本

減少用戶流失有10個策略

1. 分析用戶明確用戶流失的原因

用戶為什么會流失?答案還需要從用戶身上找,最直接的辦法是與用戶交談。電話回訪是與用戶對話最快的方式。通過電話回訪用戶,可以知道我們的產品沒有解決用戶的哪些痛點,我們給用戶造成了哪些困擾等等。除了電話回訪的方式,我們還可以通過給用戶發郵件、邀請用戶到官網評論留言或者在社交媒體與用戶互動的方式查找用戶流失的原因。

2. 保持用戶參與度

保持用戶參與度可以在某種程度上防止用戶流失。為了保持用戶參與度,我們需要持續向用戶證明產品對其產生的價值。除了讓用戶知道產品的主要功能和更新迭代的內容,我們還可以向用戶展示新的成交消息、特價商品或者近期的優惠活動等等。

以前面對面交流是用戶參與的主要方式,但新的研究數據表明,網站和社交媒體也逐漸成為用戶參與的主要途徑。

讓新用戶參與到產品也是減少用戶流失的好方法。例如,我們可以詢問新用戶對產品的第一印象,這有助于我們理解產品所產生的初始影響。

3. 給予用戶充分的指導

減少用戶流失可以通過給用戶提供高質量的指導/支持資料的方式實現。這些指導包括但不限于免費培訓、在線論壇、視頻指導或者產品演示等等。好的產品功能加上足夠的指導不僅讓用戶有解決問題的工具,也讓用戶擁有使用工具的指南。我們發揮產品和服務的最大潛力,讓用戶感受到我們對其足夠重視,用戶想要離開產品就沒那么容易。

4. 及時發現處在流失邊緣的用戶

通過對以往流失用戶的行為數據進行分析,我們可以總結出一些流失用戶共有的行為,譬如他們流失之前的那段時間不像以往那樣活躍,流失之前向我們提出了一些問題但沒有得到我們的反饋等等。通過發現這些共同特征,我們就能預測處于流失邊緣的用戶并采取相應的措施來挽留他們。

5. 確定高價值用戶

確定高價值的用戶并且優先滿足這些用戶的需求非常重要,因為我們的收入主要由這些高價值的用戶貢獻。 辨別高價值用戶的方式有兩種:一是分析用戶在產品生命周期內每個階段的參與度,二是根據用戶行為對用戶進行分組。我們可以將在產品生命周期每個階段參與度都很高,并且經常實施購買行為的用戶群組視為高價值用戶群。

在分析用戶參與度和不同用戶群組的行為時,我們不僅可以確定高價值用戶,還可以確定處在流失邊緣的用戶。也就是說,確定高價值用戶的同時,我們也能預測即將流失的用戶。

6. 激勵用戶

激勵用戶的措施有很多,例如優惠活動、積分兌換等。在采取激勵措施挽留處于流失邊緣的用戶或者召回已流失用戶前,我們一定要確保這些措施所消耗的成本低于這些用戶給我們貢獻的利潤。我們不能浪費大量的人力財力去挽回那些不會再為我們貢獻一分一毫的用戶。

7. 找準目標用戶

在《作為產品經理,你真的了解數據分析嗎?》這篇文章里,我們有提到產品愿景——產品一定要找準目標用戶。畢竟,目標用戶找錯了,哪怕我們使盡渾身解數也不可能讓用戶留下來。如果我們通過“免費”和“便宜”這樣的字眼來吸引新用戶,我們獲取的新用戶可能根本不是我們的目標用戶。這些收集免費贈品的用戶是最有可能流失的群體。我們的目標用戶應該是重視我們產品長期價值的用戶,而非那些貪小便宜的用戶。

8. 向用戶提供更好的服務

糟糕的服務會導致用戶流失。用戶流失有兩大主要原因:一是不稱職又粗魯的員工,二是服務慢到讓人無法容忍。因糟糕服務而流失的用戶占流失用戶的百分之七十多。

上圖足以證明用戶服務的重要性。任何讓用戶不滿的服務都可能導致用戶流失。

9. 重視用戶投訴

用戶投訴所暴露的產品問題只是冰山一角。調查顯示,96%的用戶即使對產品感到不滿也不會吭聲,而且其中91%的用戶會一聲不響地永久離開。只有4%的用戶會對產品提出不滿或意見!

由此可見,我們必須認真對待用戶的抱怨和投訴并且及時給予反饋。研究表明,這些投訴得到反饋和解決的用戶更有可能成為忠誠用戶,而這些忠誠用戶可以傳播我們的產品或服務從而形成好口碑。

10. 展示我們的競爭優勢

我們需要讓用戶明白我們與競爭對手有什么區別;我們突出的地方在哪里;如果用戶不使用我們的產品,他們會錯過什么。搞清楚這些問題之后,就能知道我們的競爭優勢有哪些。清楚了競爭優勢之后就可以大肆宣傳啦!

以上我們講述了減少用戶流失的10個策略,希望對APP運營的小伙伴們有幫助。

我們前期所介紹的“同期群”分析法是對于時間窗口上不同時間段的特定指標比較,而今天所介紹的“A/B測試”是同一個時間窗口上不同用戶群針對不同版本的反應做比較。 ]]>

我們前期所介紹的“同期群”分析法是對于時間窗口上不同時間段的特定指標比較,而今天所介紹的“A/B測試”是同一個時間窗口上不同用戶群針對不同版本的反應做比較。

所謂A/B測試,是用來比較兩個(或多個)版本的網頁或者APP哪個“表現”更好的一種實驗。A/B測試本質上是一個實驗。在這個實驗中,一個頁面的兩個或多個不同的方案顯示給特定用戶群(此用戶分群有可能為隨機,也有可能有特定特征),然后根據統計數據來分析,哪個方案在指定的“表現”上更好。我們經常會面臨多個設計方案或營銷策略的選擇,A/B測試是解決這類問題很好的方法。

通過A/B測試,我們可以對比不同版本的用戶體驗區別,并針對更新版的網頁或APP提問,然后收集相關數據,分析更新版網頁或APP對我們既定的度量指標造成的影響。

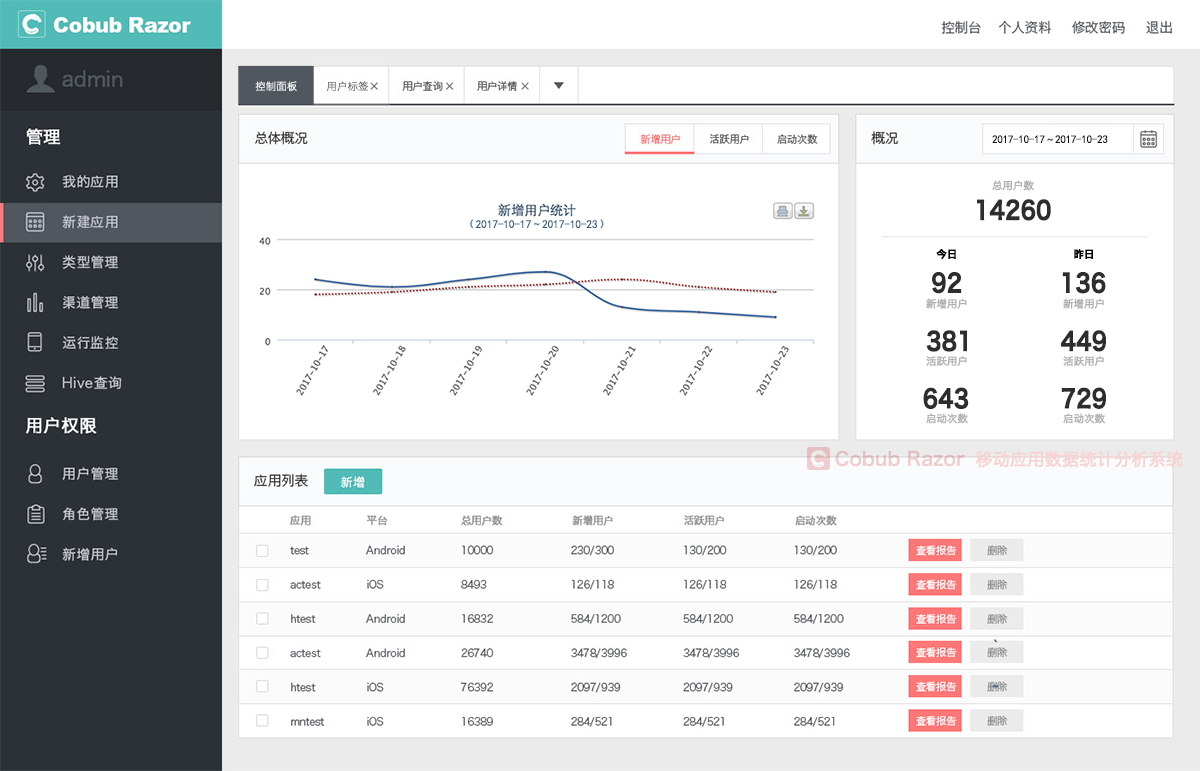

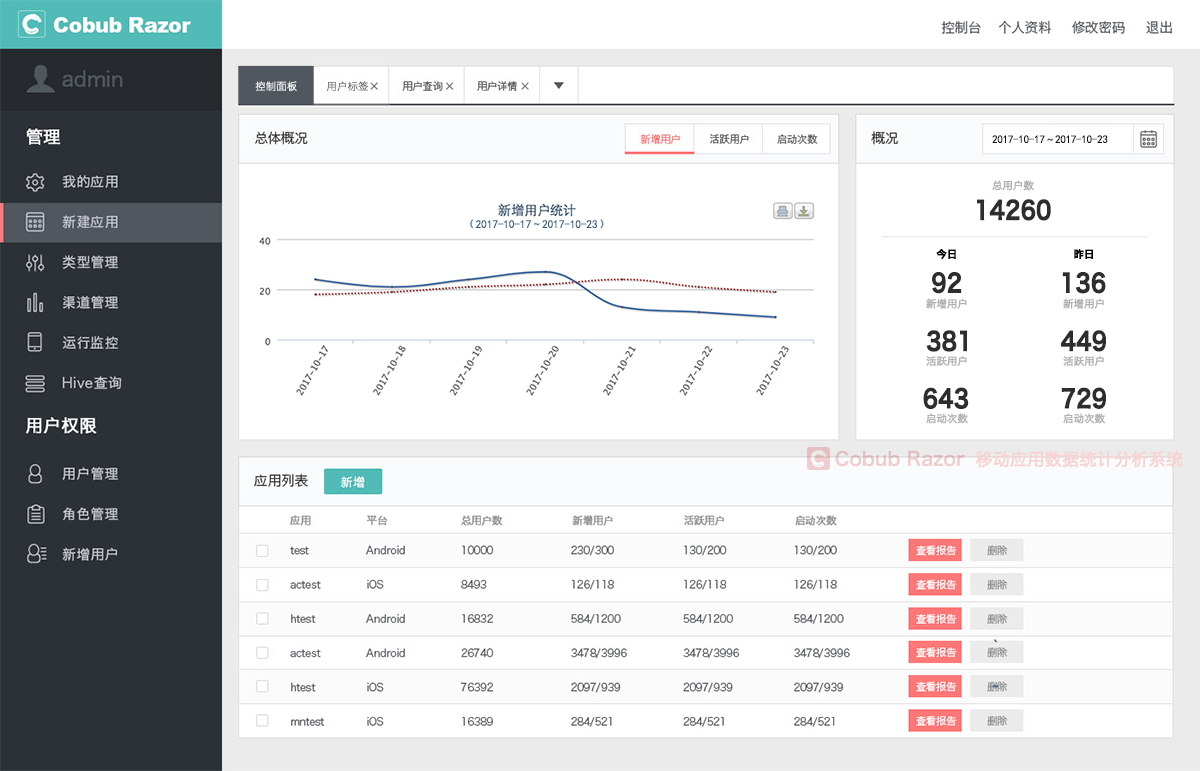

目前市面上的大部分A/B測試工具均不支持對流量進行計劃分配即流量分配策略(一般為隨機分配)。這樣得到的測試結果,不僅不能真實的反映出目標核心用戶的喜好還有可能給產品經理造成誤導,對產品改進方向做出誤判。在這推薦用戶行為分析工具Cobub Razor,它可以幫我們準確的識別用戶屬性,從而為A/B測試提供流量分配策略,保證流量分配的科學性,試驗結果的可信性。此外Cobub還提供了實驗目標指標的實時監控及數據分析,我們可以根據分析結果實時優化調整流量策略,助力形成產品優化的閉環。

A/B測試有利于我們從界面優化中生成假設,也有利于我們依據充分的數據分析結論做出正確的決策。有A/B測試的支持,我們做決策時就可以從拍腦袋的“我認為…”轉變為從數據分析結果來看“我們知道…”。通過衡量更新版對各個度量指標的影響,我們可以確保每個更新變化都產生積極的結果。

A/B測試如何運作?

在A/B測試中,我們可以給同一個網頁或APP界面創建更新版。版本之間的差異可以非常簡單,如改動單個圖標或按鈕,也可以對頁面完全重新設計。測試過程中,我們按既定策略給一半用戶顯示頁面原始版(稱之為控制組),一半顯示頁面的更新版(稱之為測試組)。

在A/B測試中,我們收集控制組和測試組的用戶行為數據,然后分析更新版對用戶行為造成的影響。

為什么需要A/B測試?

不管是個人,團隊還是公司,做A/B測試分析數據結果之后,我們可以用數據說話,來優化產品、提升用戶體驗,讓用戶行為朝著我們期望的方向發展。A/B測試還能驗證我們的假設。有時候我們從經驗出發做出的產品改變并不能讓得到我們預期的結果(原因是我們的客戶不是讓我們隨意安排的)。通過A/B測試,我們可以擺脫經驗主義,轉向數據驅動產品發展。

A/B測試能持續不斷地讓我們對產品做出改進,不斷提升用戶體驗,從而幫助我們達到各種目標,比如注冊率、轉化率等。

例如,運營團隊想要通過一個營銷活動的著陸頁來提高銷售指標,為了達到這個目的,我們會嘗試對標題、視覺圖像、表單、行動按鈕以及頁面的整體布局進行A/B測試。

每次測試一個更改,可以幫助我們確定哪些更改對用戶的行為產生了影響。隨著時間的推移,我們的產品就會因為測試中產生的這些成功改進而變的越來越好。

A/B測試使我們能夠在營銷活動中針對我們想要的結果來優化產品并讓用戶基于我們的目標采取行動。

通過測試廣告文案,我們可以了解哪個版本吸引了更多用戶的點擊。通過測試隨后的登錄頁面,我們可以了解到哪種布局可以促進用戶的購買。如果每個步驟的改動都能有效獲得新客戶,那么營銷活動成本就會大大的降低。

A/B測試也可以被產品經理和設計師用來演示新特性或者改變用戶體驗產生的影響。產品的登錄、用戶參與、模式和產品體驗都可以通過A/B測試進行優化。總之,我們可以通過A/B測試來實現目標,驗證假設。

A/B測試過程

下面是A/B測試框架,我們可以用它來運行測試:

? 收集數據:對產品進行數據分析可以讓我們發現問題從而找到需要優化的方向。首先我們需要收集數據,可以從站點或APP高流量的區域開始,這有助于我們快速發現問題的關鍵所在。同時我們需要尋找能夠改進的低轉化率和高流失率的頁面。

? 確定目標:我們的轉換目標是用來衡量更新版是否比原始版用戶體驗更好,更成功的標準。目標可以是任何東西,如點擊一個按鈕、鏈接到產品購買或者完成注冊等。

? 生成假設:一旦明確了目標,我們就可以生成A/B測試的假設,這個假設用來解釋為什么我們覺得更新版比原始版更好。在有了這個假設清單之后,我們可以按照預期的結果和實施難度來按順序進行測試。

? 創建變化:有了前面幾步之后,我們就可以對我們的網站或APP做出期望的改變,設計出迭代方案,這些改變可以是按鈕的顏色、頁面元素的順序交換、隱藏導航或者完全重新布局的東西。我們創建的這些變化要確保它們符合我們的預期目標。

? 運行實驗:啟動我們的實驗,等待用戶參與。在這一步,我們網站或APP的用戶會被隨機分配到控制組和測試組,用戶每一步的操作都會被紀錄采集,計算和比較,以確定控制組和測試組在每一項改變上的表現。

? 分析結果:實驗完成之后就是結果分析。A/B測試會顯示實驗數據,并告訴我們兩個版本的用戶行為是否存在顯著差異。

? 發布最佳版本:如果測試組的行為達到了我們的預期目標,那么我們就可以繼續根據A/B測試結果進一步改進產品。反之,也不必氣餒,我們可以把此次測試作為經驗并且生成新的假設然后繼續測試。

不管測試結果如何,我們都要根據測試經驗來實現產品優化的閉環并持續不斷的提升用戶體驗。

以下是使用A/B測試過程中常產生的幾個誤區:

? 試驗成功不等于效果提升

? 隨機選取用戶參與試驗

? 多次試驗,一點修改

? 屏蔽A/B版本的人為選擇

這種使用習慣到底是如何養成的?

為什么我們會習慣性地點開某個App?

為什么有些產品能讓我們戒不掉對它的癮,而其他的產品卻不行?

是否有什么秘訣能讓用戶對你的產品形成使用習慣,欲罷不能?

根據認知心理學家的界定,所謂習慣,就是一種“在情境暗示下產生的無意識行為”,是我們幾乎不假思索就做出的舉動。如今,我們習以為常的那些產品和服務正在改變我們的一舉一動,而這,正是產品設計者的初衷。也就是說,我們的行為已經在不知不覺中被設計了。

憑借電子屏幕上區區幾個編碼字符就能影響用戶的習慣、控制用戶的思維,這些公司是如何做到的?是什么因素讓人們對這些產品欲罷不能?

讓用戶養成習慣、產生依賴性,其實是很多產品不可或缺的一個要素。如今,越來越多的企業已經清醒地認識到,僅憑占有龐大的客戶群并不足以構成競爭優勢,用戶對產品高度的依賴性才是決定其經濟價值的關鍵。

那么,準備好了解更多有關培養積極的用戶習慣的內容了嗎?請接著往下看,你將對上癮模型獲取一份全新的認知。

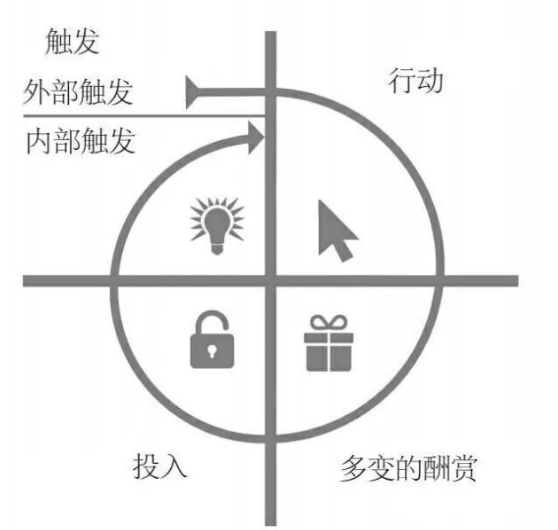

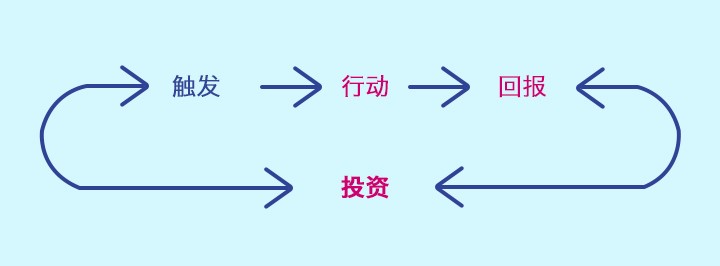

上癮模型的四個階段——觸發,行動,多變的酬賞,投入

觸發: 提醒人們采取下一步行動

觸發是上癮模型的第一階段,它可促使用戶觸發行動。觸發分為兩種:外部觸發和內部觸發。讓你產生習慣性依賴的那些產品往往是外部觸發最先發揮作用,它通過將信息滲透在你生活的方方面面來引導你采取下一步行動,例如電子郵件、網站鏈接,或是手機上的應用程序圖標。

使用外部觸發僅僅是邁出的第一步,內部觸發則是核心,它通過用戶記憶存儲中的各種關聯來提醒他們采取下一步行動,負面情緒往往可以充當內部觸發。開發習慣養成類產品的設計者需要揣摩用戶的心理,了解那些有可能成為內部觸發的各種情緒,并且要知道如何利用外部觸發來促使用戶付諸行動。

行動:人們在期待籌賞時的直接反應

觸發之后就是行動。如果他們沒有付諸行動,觸發就未能生效。斯坦福大學的福格博士認為,要讓人行動起來(Behave),三個要素必不可少:動機(M)、能力(A)、觸發(T)。用公式來表示,就是B=MAT。

觸發提醒你采取行動,而動機則決定你是否愿意采取行動。用戶產生使用產品的動機是基于人對于快樂的追求,對痛苦的逃避;對希望有追求,對恐懼有逃避。又因為人都渴望被認同,討厭被排斥。所以,只要你的產品能給用戶快樂,希望和認同,就相當于給了用戶行動的動機。

有了內心的“癢”(觸發),有了想撓癢癢的意愿(動機),還需要用戶能輕松“撓得到”。產品使用的難易程度會直接影響用戶對該產品的使用率。要想成功地簡化某個產品,我們就必須為用戶的使用過程掃清障礙。福格博士總結了影響任務難易程度的6個要素:完成這項活動所需的時間、經濟投入、體力、腦力、他人對該項活動的接受度,以及該項活動與常規活動之間的匹配程度或矛盾程度。在設計產品時,要弄清楚是什么原因阻礙了用戶完成這一活動。用戶究竟是沒時間,還是沒錢?是忙碌一天之后不想再動腦筋,還是產品太難操作?要贏得人心,你首先得讓自己的產品便捷易操作,讓用戶能夠輕松駕馭。

因此,要增加預想行為的發生率,觸發要顯而易見,行為要易于實施,動機要合乎常理。

多變的籌賞:滿足用戶的需求,激發使用欲

在第三階段,你的產品會因為滿足了用戶的需求而激起他們更強烈的使用欲。驅使用戶采取行動的,并不是酬賞本身,而是渴望酬賞時產生的那份迫切需要。上癮模型與普通反饋回路的區別在于,它可以激發人們對某個事物的強烈渴望。我們身邊的反饋回路并不少見,但是可以預見到結果的反饋回路無助于催生人們的內心渴望。

給產品“安裝”多變的酬賞,是公司用來吸引用戶的一個制勝法寶。從根本上講,多變的酬賞在吸引用戶的同時,必須滿足他們的使用需求。那些能秒殺用戶的產品或服務包含的酬賞往往不止一種。那些在多變性上不具備優勢的產品必須經常更新換代才能跟上時代的步伐。

社交籌賞

從產品中通過與他人的互動而獲取的人際獎勵。比如,小伙伴結婚的時候,發個朋友圈,收到了一波又一波的祝福,這就屬于社會化獎勵。我們喜歡我們的“圈子”,享受來自別人的點“贊”,期待他人的“評論”。社交酬賞會讓用戶念念不忘,并期待更多。

獵物獎勵

獲得資源或信息。比如微博,微博一開始吸引人們,是因為人們只要重復一個“滾動”的行為,就能搜索到自己喜歡的有趣信息,這就是狩獵獎勵機制,內容的多變性為用戶提供了不可預測的誘人體驗。

自我獎勵

體驗到的操控感、成就感和終結感。游戲中的“升級”影響的是自我對精通和能力的評價,升級、獲取特權等游戲規則都可以滿足玩家證明自己實力的欲望。甚至是平淡無奇的電子郵件,郵箱中未讀郵件的數量對很多人而言就像是任務,一項有待他們去完成的任務。

多變的酬賞是產品吸引用戶的一個有力工具。洞悉人們為何會對產品形成習慣性依賴,這有助于設計者投其所好地設計產品。

投入:通過用戶對產品的投入,培養“回頭客”

但是,僅僅依靠投其所好并不足以使產品在用戶心目中站穩腳跟。

一個一夜爆紅的產品,往往都有著很好的觸發,也有著易操作的行動,還有著豐富的社交酬賞。但是如果沒有后續引發長時間“投入”的能力,爆款也會隨著時間的推移而失去用戶的注意力。

事實證明,我們對事物的投入越多,就越有可能認為它有價值,也越有可能和自己過去的行為保持一致。最后,我們會改變自己的喜好以避免發生認知失調。這是上癮模型的最后一個階段,也是需要用戶有所投入的一個階段。投入階段與客戶對長期酬賞的期待有關,與及時滿足無關。

當用戶為某個產品提供他們的個人數據和社會資本,付出他們的時間、精力和金錢時,投入即已發生。話說回來,投入并不意味著讓用戶舍得花錢,而是指用戶的行為能提升后續服務質量。添加關注,列入收藏,壯大虛擬資產,了解新的產品功能,凡此種種,都是用戶為提升產品體驗而付出的投入。這些投入會對上癮模型的前三個階段產生影響,觸發會更易形成,行動會更易發生,而酬賞也會更加誘人。

你一定會說,一切皆有套路,那么知道了套路,如何反套路呢?

作為產品經理的你,可以利用上癮模型來比照一下自己的產品:

用戶真正需要什么?你的產品可以緩解什么痛苦?(內部觸發)

你靠什么吸引用戶使用你的產品?(外部觸發)

期待酬賞的時候,用戶可采取的最簡單的操作是什么?如何使該操作最簡化?(行動)

用戶是滿足于所得酬賞,還是想要更多酬賞?(多變的酬賞)

用戶對你的產品做出了哪些“點滴投入”?這些投入是否有助于加載下一個觸發,使產品質量在使用過程中獲得提升?(投入)

如果你是用戶,了解到這些“設計套路”,你就可以采取有針對性的“反設計、反套路”。檢視自己日常的一舉一動:哪些情景下,你會不自覺地點開某個App?什么時候最容易刷手機?其背后的驅動力是什么,是想打發時間,還是想舒緩壓力?通通記錄下來。找到自己的行為規律和內在驅動因素,才能有意識地掌控自己的行為。

文/ 小歐 微信公眾號:中歐國際工商學院

本文改編自《上癮:讓用戶養成使用習慣的四大產品邏輯》一書

如何讓消息推送達到我們預期的效果?APP運營人員必須密切關注用戶的行為習慣,對用戶的興趣偏好了然于胸,并針對不同的用戶群體在合適的時間推送給他們感興趣的內容。完美的推送消息推送對于用戶來講是有價值的,它能幫助產品提升用戶體驗,增加用戶好感度。

如何做到完美的消息推送?APP運營人員必須在推送之前確定以下5W法則:

Who: 推送對象

What: 推送內容

When: 推送時間

Where: 推送場景

Why: 推送原因

完美消息推送的5W法則,首發于Cobub。

]]>如何讓消息推送達到我們預期的效果?APP運營人員必須密切關注用戶的行為習慣,對用戶的興趣偏好了然于胸,并針對不同的用戶群體在合適的時間推送給他們感興趣的內容。完美的推送消息推送對于用戶來講是有價值的,它能幫助產品提升用戶體驗,增加用戶好感度。

如何做到完美的消息推送?APP運營人員必須在推送之前確定以下5W法則:

Who: 推送對象

What: 推送內容

When: 推送時間

Where: 推送場景

Why: 推送原因

厘清這5個W,我們推送的消息就是用戶所需要的!

1. Why: 我們為什么要推送這條消息?

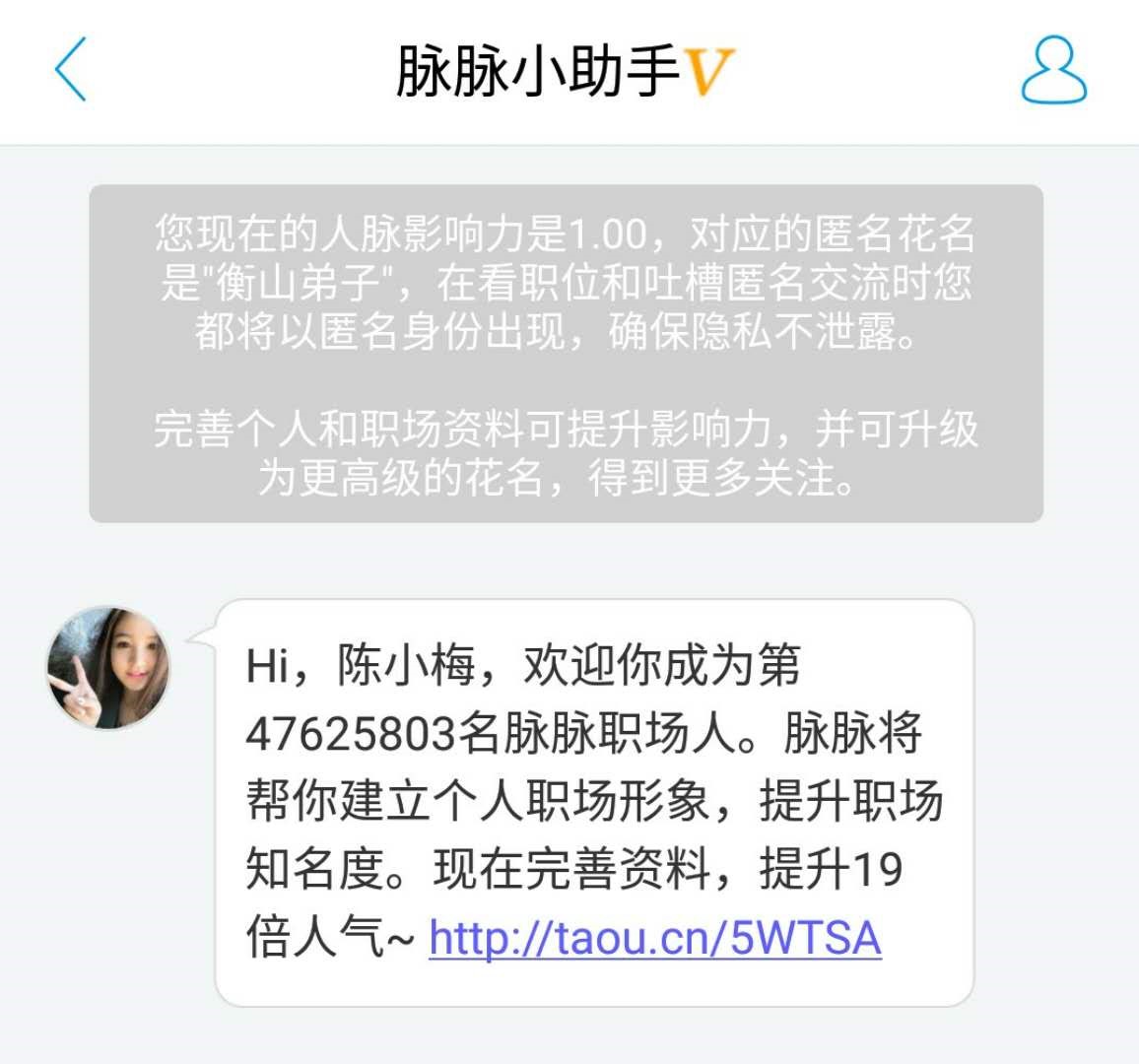

“為什么”總是放在首位,每條推送消息都要有清晰的目標——讓用戶首次登陸還是讓用戶進行升級體驗?我們不僅要知道推送消息的目標,還需要明確我們期望從用戶那里獲得哪些行為數據。這些行為數據用來衡量推送消息對用戶造成的影響。例如,在用戶首次登錄某職場社交APP后,會收到如下圖的消息,這就是我們為了讓用戶完善個人資料而進行的推送。

2. What:我們要推送什么樣的內容?

推送消息的內容具有以下三個特點:

(1)具有針對性:

有時候一些小細節也能發揮出大作用。還是上面的例子,我們在給用戶推送歡迎消息的時候,在消息前加上用戶的名字,“Hi, XXX,歡迎…”,而不是籠統的直奔主題:“歡迎······…”,加上名字會讓用戶感覺更親切。

(2)確保相關性和及時性:

推送消息必須及時且和用戶高度相關。以網易新聞為例, 推送給用戶的是南京明晨的天氣消息,地理位置體現了相關性,此消息為周五下午推送,為用戶周六出行計劃給予參考提醒,時間恰到好處。

(3)準確快速地直達用戶痛點:

用戶的時間很寶貴,我們推送的消息一定要讓用戶獲得最大價值。不要給用戶推送垃圾消息,或者與用戶需求不相匹配的消息。例如,給沒有車的用戶推送代駕的消息。

3. Who: 我們要給誰推送消息?

推送消息對象不能一刀切,我們需要通過用戶行為數據對用戶進行分群管理,精細化運營。說到用戶行為,這里推薦幾個比較常用的用戶行為分析平臺,如:友盟、百度統計等。但這些SaaS平臺也有問題,原始數據做導出較為困難,自己產品的數據卻不能被我們自己擁有。推薦國內的開源私有化部署方案Cobub Razor,數據私有,后臺搭建也較為簡單。

不同的推送消息,接收對象也不同。

我們根據用戶的行為習慣、興趣偏好等不同,從用戶的需求出發,提供個性化的消息推送。例如一些音樂類APP針對用戶聽音樂的不同風格、喜愛的歌星以及收藏的歌單等推送相關的更新提醒,這樣的精準推送大大提高了用戶打開消息的比例。

4. 我們什么時候推送消息?

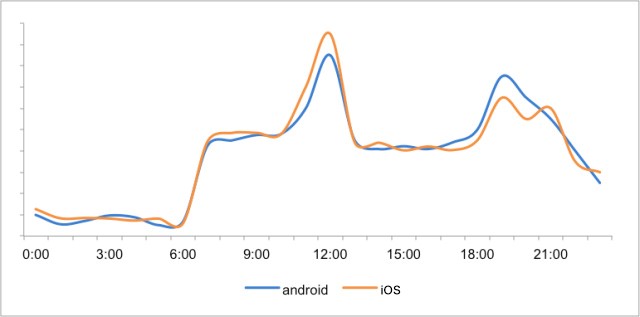

(1)一天中的時間:

可以選擇用戶空閑時間,如早上上班前,中午吃飯時,晚飯后,具體選擇哪個推送時間段,可以根據用戶使用應用的時段來確定,總之不要在用戶忙碌或者休息時打擾用戶。

某金融app用戶使用時段

(2)推送頻率:

推送頻率過高會導致兩種結果——用戶點開推送消息后立馬關掉,或者用戶直接將消息忽略掉,看都不看一眼。推送頻率的多少要根據應用的類型而具體確定,一般來講,社交類App可每日推送,資訊類可一周3-4次、工具類一周1-2次。次數不宜過多,否則用戶不但不會打開,而且很可能關掉消息推送,甚至卸載應用。

(3)當地時間:

推送消息需要根據用戶的當地時間確定,這就需要我們根據用戶所在的地理位置來確定——如果你的用戶來自全球各地,那么北京時間下午四點的時候華盛頓是凌晨四點。如果我們統一以北京時間來推送消息,華盛頓的用戶就會被打擾。

5. Where: 我們在什么場景下推送消息?

推送場景也會影響推送消息產生的效果。我們需要考慮推送消息到達時用戶在哪里,他在干什么,或者用戶收到推送消息時用的什么設備等。

我們作為用戶每天都在接收著大量的推送,比如打車app會在周五下班時間段為我推送快車優惠券已入賬等消息;團購類app會在就餐時間推送給我附近餐廳的團購信息。如果用戶收到推送消息時處于被干擾的狀態,那么用戶就不會用心查看推送消息并采取我們期望的行動。

應用內的消息是根據用戶行為來推送,所以相對來說效果會更好一些。不管用戶吃飯、躺沙發,也不管用戶在PC端、移動端,只要我們清楚了解用戶行為,根據他們的行為推送相關消息,用戶就有很大可能采取我們期望的行動。

總結

完美的推送消息必須預先定義5W。通過5W,明確我們推送消息的目標、內容、對象、推送時間和場景,讓用戶看到推送消息帶給用戶的價值。推送是最好的用戶觸點,做一款貼心的符合用戶習慣的產品比天天掛在口頭的用戶體驗更為重要。

完美消息推送的5W法則,首發于Cobub。

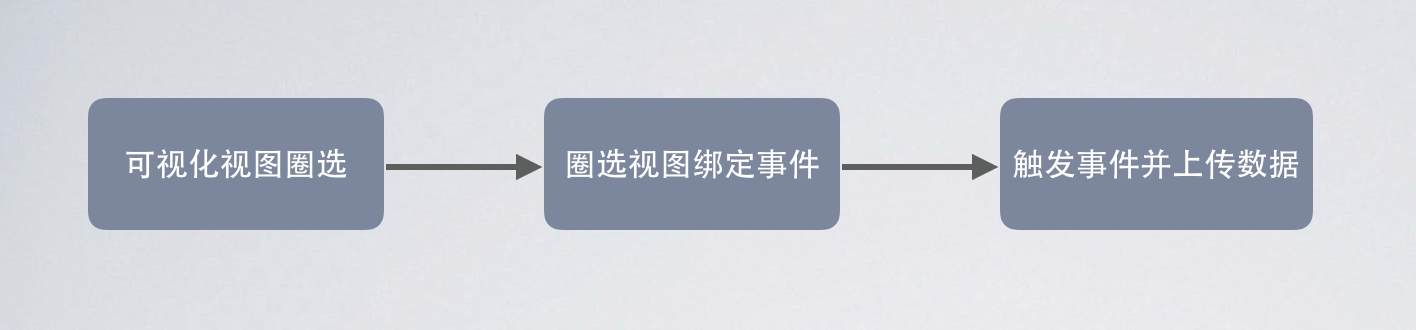

]]>無碼埋點的實現流程

1.可視化視圖圈選,在頁面上會出現浮動的圓圈,拖動圓圈至想配置事件的控件上,將會彈出輸入事件的彈框。

2.在上一步的彈框中輸入自定義的事件名稱,名稱將會和視圖的viewPath綁定起來。viewPath是視圖的唯一標識,在下文中將詳細講解。

3.用戶點擊了控件,判斷控件是否綁定過事件,如綁定則進行事件上傳。

實現流程中的技術點

可視化視圖圈選實現

自定義UIWindow的子類,當做懸浮小圓圈,添加UIPanGestureRecognizer手勢,根據手勢的位移,設置懸浮框的位移。手勢停止時獲取懸浮窗中心點的坐標。

遍歷主window上的子視圖,找到包含上述懸浮窗中心點且能響應用戶交互的最里層視圖,即為用戶可以圈選的視圖。

參考iOS控件的消息傳遞鏈,有個核心方法。UIView hitTest:(CGPoint)point withEvent:(UIEvent *)event。此API自動遍歷子視圖,找到包含point的視圖,event傳nil。由于event參數是nil,最終找到的視圖并不一定是能響應用戶手勢的視圖,如果不能響應則遍歷其父視圖,直到找到能響應用戶行為的視圖。

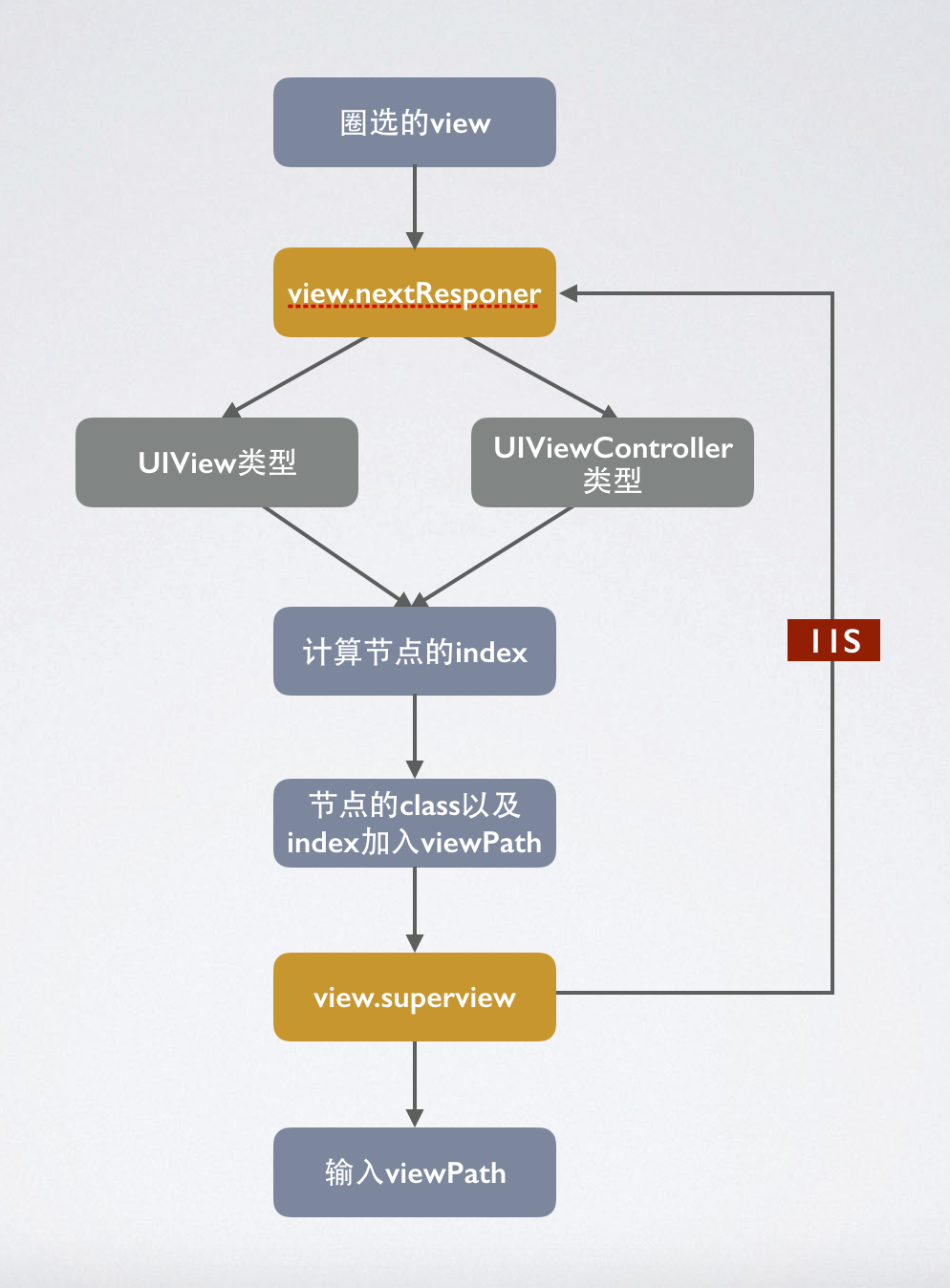

圈選視圖綁定事件

視圖唯一標識viewPath生成,上述步驟已經拿到了圈選的視圖。如何確定視圖的viewPath也是重點。viewPath需要整個應用唯一,才可以區別不同的事件。由于是無碼,所以只能從視圖本身的屬性去分析。我們可以把App的視圖結構理解成樹的概念,樹的根節點是UIWindow,樹的枝干由UIViewController和UIView組成,葉子節點都是UIView。那么從根節點到葉子節點的路徑可以看做是唯一的。也就是視圖的viewPath。下面介紹下實現的邏輯,viewPath由兩部分組成,第一部分是節點路徑,另一部分是與之對應的節點index。節點路徑是由每個節點的Class拼接而成,節點index,就是節點在父節點中的下標,比如子視圖在父視圖的subviews數組中的下標。下圖是遍歷節點的邏輯圖。

計算節點的index,這個步驟,有種特殊的視圖需要注意,可復用視圖的index是跟數據源相關的,比如UITableViewCell,此類視圖的index不能使用父視圖的subviews的下標代替,應該使用數據源的下標代表,比如cell的indexPath.section:indexPath.row。下面給出一個簡單視圖和可復用視圖的viewPath的例子。TestViewController-UIView-UIButton&0-0-0和TableViewController-UITableView-UITableViewCell&0-0-1:0。

如何檢測用戶觸發了綁定了事件ID的視圖也是重點,此處運用的核心技術是runtime中Method Swizzle。下面介紹一下針對不同類型的控件,如何hook相應的方法。

1. UIControl類型的控件hook – (void)sendAction:(SEL) to:(id)target forEvent:(UIEvent *)event

2. UIScrollView,UITextView,UITableView,UICollectionView 類型的控件,先hook -(void)setDelegate:(id

3. 帶手勢事件的視圖 hook -(void)addGestureRecognizer方法,并在方法實現中給手勢對象添加新的target和action ,- (void)addTarget:(id)target action:(SEL)action。

總結

無碼埋點的關鍵技術,就是以上分析的幾點,首先通過可視化圈選拿到需要綁定事件視圖,并生成唯一標識viewPath,通過hook系統控件的方法,拿到用戶觸發的視圖,生成視圖的viewPath與本地的事件列表比對,比對成功則上傳viewPath對應的事件。

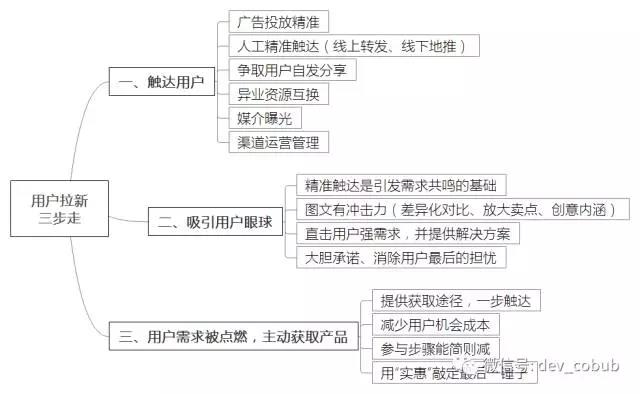

]]>下圖為本文大綱:

一、精準觸達用戶、曝光量足夠大

1.廣告投放精準

部分上市公司廣告費用支出(數據來源財報)

沒有產品是完完全全不做廣告的,從表中我們可以看出,就連1915至今共斬獲15次國際金獎的中國國酒貴州茅臺也需要大額廣告投入。根據Wind資訊數據機構的統計數據顯示,國內2014家上市公司的廣告宣傳推廣費總額共計659.29億元,連各行業巨頭都還在不斷的投廣告,增加用戶對品牌的認知,我們有什么理由去指望一分錢不投入就能獲客呢?

廣告是非常必要的推廣觸達手段,廣告投放要足夠精準,盲目追求大流量平臺投放不如分一部分資金去投垂直化的中小平臺,多頻次、多周期、小量測試效果再穩準狠的投放。

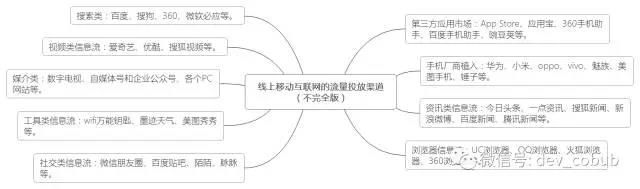

這里順便羅列出了線上移動互聯網的流量投放渠道(不完全版)

決定大額投放廣告之前一定要進行測試,不經過投放測試,永遠不知道某個階段哪一個平臺的流量最優質、最適合自己的產品。大的方向上看,大平臺流量大而散,更適合投放搜索類廣告;垂直類平臺也要綜合考慮行業內各個競品的投放情況,多家投放一個垂直平臺的轉化率也少有成效。

除了線上廣告還有線下廣告的投放,地鐵公交站、小區校園公示欄、媒介滾動屏、商場寫字樓的電梯及櫥窗等,都可以是線下廣告投放的選擇。

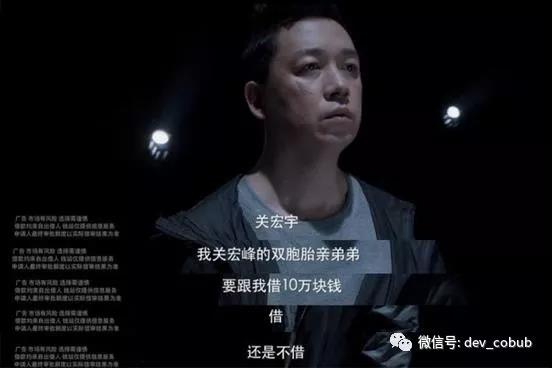

案例:

在這部播放量超20億的豆瓣9.1分神劇《白夜追兇》里,錢站與愛錢進兩家P2P的創意中插廣告配合整個劇情發展,據說是一條價格是100萬,如果是為了拉新獲客的話,這個廣告投放就不精準,當然如果是為了擴大品牌影響力是無可厚非的。

與之形成對比的另一家金融公司的廣告投放(隱去品牌名):

廣告投放目的:助力某在線金融低成本獲取優質客戶

廣告投放背景:某在線金融是一家互聯網理財綜合性服務平臺,憑借優異綜合實力及專業服務能力,在眾多的金融財富管理服務機構中以佼佼者的姿勢出現。與此同時,隨著互聯網金融服務機構的遍地開花,消費金融的崛起,金融類獲客成本不斷攀升,所以如何精準獲客、低成本拉新是他們迫切需要的。

投放目標:獲客效果導向,ROI超過業內平均水平。

投放周期:2017年3月-2017年6月

理財目標人群:20歲-35歲,本科以及以上學歷的優質商務人 群、財經人群、理財人群,年輕消費者。其中男性占70%,女性占比30%

投放類型:財經、新聞、門戶網站等PC端;汽車類、IT類、教育類等APP端。

投放實施:通過數據分析,他們發現目標人群每天都會去關注天氣情況,以免耽誤航班及選擇開車還是打車出門;同時,他們關注新聞財經動態,在意自己的財富積累貶值情況以及投資機會;其中,男性理財用戶普遍都關注體育賽事、體育新聞,有喜歡的體育明星和球隊,并且愿意去現場看球賽。因此他們對“天氣通”、“搜狐新聞、騰訊新聞”、“新浪體育”等渠道進行嘗試投放,結果發現看財經新聞的用戶理財意愿非常強烈,進而對財經新聞的網站和APP端加大廣告投放。

綜上,廣告投放要分析目標用戶的行為,現在幾乎每一個互聯網用戶都是透明的,找到某種行為與自身平臺用戶的關聯性,測試投放,根據效果加大投放比例,進而盡可能的控制拉新獲客的成本。

2.人工精準觸達(線上轉發、線下地推)

實在沒有資金進行投放廣告怎么辦?那只能人肉拉客戶了,當然有錢投廣告的時候,人工也是很好的方式,能夠更直接的了解自己產品在市場中的反應。如果是要精準獲客,不是品牌塑造的話,無論是人工轉發還是地推,都應該讓信息觸達目標用戶,而不是廣而全的撒網。

例如停車APP的推廣,美國著名的交通信息數據公司INRIX是最早推出停車軟件的,它是一款停車輔助服務手機App——“INRIX On-Street Parking”,他們線下的推廣場景有“街道上的十字路口”、“小區寫字樓的停車場”、“品牌汽車維修店及專賣店”,在進行路面推廣的時候,只選擇私家小轎車,而不是大巴和出租車;去停車場盡可能跟物業談下在停車桿上宣傳合作,不行的話再在上下班時間去停車場地推。

總而言之,開始做推廣就要想著如何更快速,更精準的獲客。

3.爭取用戶自發分享

在拉新用戶的同時,不要忘記了老用戶對拉新的作用。老用戶可以自發分享,也可以是受平臺的獎勵而分享,手段雖然不同,但結果都是把產品分享給身邊人。

在用戶分享這個話題上,活動盒子運營社的一篇《不起眼的一個活動,卻能實現用戶病毒式增長》中的一段案例我覺得非常契合,這里引用一下,好的觀點值得反復曝光。

用戶在使用APP過程中,遇到有趣的東西,會分享出來。在摩拜單車剛投入市場使用時,大家紛紛嘗鮮。當時,經常在微信朋友圈看到朋友分享自己的行程,甚至有朋友發朋友圈比行程數、騎行時間。用戶自發性的分享行為,在短時間內為摩拜單車帶來了大量的用戶。

用戶覺得產品非常好,自發的把產品分享給朋友。同為知識付費的產品得到APP和怒馬APP在產品的分享設計上便有著這樣的不同,在得到APP內,可以看到“推薦[得到]給朋友們”這一功能,用戶可以根據自己的需求,生成海報,分享給自己的朋友,或者是直接一鍵分享給自己的朋友。而怒馬APP沒有此功能。

除了APP自身的分享按鈕,用戶也會在聊天中自發推薦,比如別人說沒堅持力讀書,我就推薦“網易蝸牛讀書”給她,至少每天保持讀1小時,1小時后你想讀也沒有權限了(除非發表書評,如果她發表了書評,說明她漸漸習慣甚至于愛上了讀書這件事兒)。

也還會有APP里的UGC非常好,某張圖、某句話、某篇文章非常觸動人心,用戶也會自發分享。比如網易云音樂、留白、人人都是產品經理等。

除了用戶自發的分享,還有通過利益誘導用戶去分享,例如品多多的拼團模式、美團餓了么的紅包模式、滴滴Uber的乘車券獎勵模式等,基本上所有消費類、理財類的APP都有用戶分享獎勵的機制。

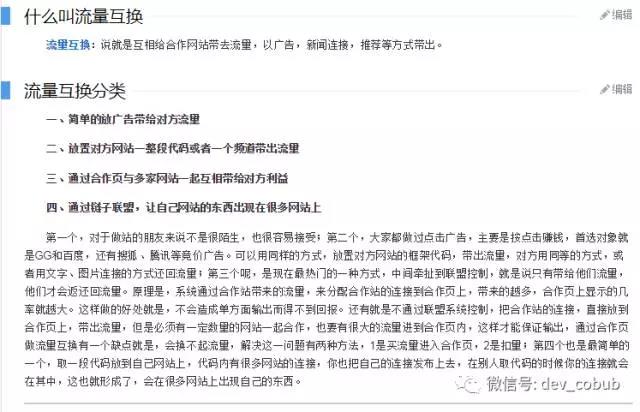

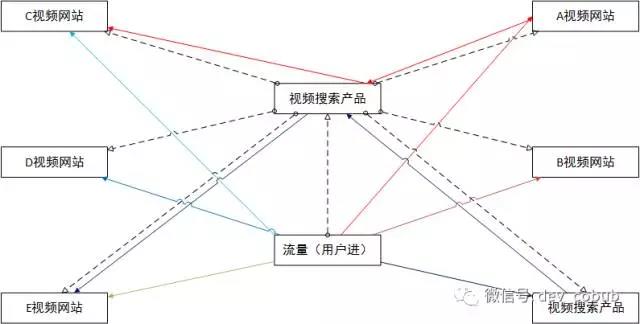

4.異業流量互換

流量互換的平臺之間既不能有直接的利益沖突,又要有一定的用戶重疊。在沒有費用支出成本的情況下,拿平臺自有的流量去與符合標準的平臺談互換流量的合作,最好先找有私交的頭部公司,拿下他們的合作,再去談其他家的流量合作會更有機會。

引用百度百科(全球最大的中文百科全書)對“流量互換”的解釋,其中已將概念與合作實現的技術方式描述的非常清晰了,這里不做贅述。

案例:

記得奇虎360的盧松松分享過自己的流量互換案例,引用“盧松松的博客”的視頻搜索產品運營的案例:一開始我做了非常多的準備工作,想如何能夠把這產品的流量提升起來。首先我分析以前合作的一些流量數據。把一些效果很差的合作都停止了,只保留了2家流量效果還行的,這樣我就空出了很多流量位置去做互換的BD位置。

首先,我去收集了很多愿意做流量互換合作的娛樂類網站的聯系方式,然后一家一家的去談,一開始我們產品的流量也不大,就從少換起。但是光依靠BD位置,永遠無法把流量換得更高。因為訪問視頻搜索的用戶,主要是進來搜索視頻的,會點擊BD位置 上的合作網站鏈接不會太多。

后來我想到了視頻搜索這個產品的特性,訪問我們網站的用戶最終會跑到一些視頻分享網站上,比如“優酷”“土豆”“酷6”等網站。我想為何要白白給他們流量了,應該讓這些網站也給我們BD位,返回我們流量。

后來我把當時ALEXA1000名內的視頻分享網站都去談了一遍。一開始有兩家和公司私下關系不錯的視頻分享網站答應了合作。

有了案例后面的就更好談,我會告訴一些視頻分享網站,某某視頻網站也跟我們合作了,而且當時很多視頻分享網站也有和一些娛樂網站做流量互換的合作。我們是視頻搜索過去的流量更有針對性,如果娛樂網站都能合作,那就更應該和我們合作。

當時對視頻分享網站合作的政策是你給我1000IP,我就還你2000IP。總之跟我們合作的流量越多,他們就越劃算。所以當時ALEXA1000名內的視頻分享網站有接近8家都跟我們有合作,而且好幾家都是幾萬IP的大流量交換,比如“優酷”、“酷6”、“爆米花”、“mofile”、“偶偶”等都是當時主要的合作 伙伴。

當時同類的視頻搜索網站也有好幾家,比如“愛問視頻搜索”“雅虎視頻搜索”“百度視頻搜索”因為他們都沒要求這些視頻網站返回流量,所以我去找這些 視頻網站談流量互換的合作,還是有一定的難度。就這樣我通過視頻搜索產品的特性,把A視頻網站過來的流量導給B視頻網站,B視頻網站過來的 流量導給C視頻網站。通過和視頻分享網站的合作,流量越滾越大。從而BD位置導出的的流量也越來越多,我也和某些娛樂網站也加大了互換。

記得當時做到最高 峰的時候,一天有好幾百WPV,比我才接手的時候翻了好幾倍。而且是在沒有什么公司資源的支持下做起來的,讓當時的我很有成就感。在奇虎視頻搜索做推廣的 經歷,也一直覺得是我職業生涯里最愉快的一段時間。

5.媒介曝光

騰訊創業的小伙伴曾透漏:

“許多創業公司沒資源,聲音太弱。有的時候,明明項目還不錯,但是出來的傳播文章確實沒有吸引力,不適合平臺去報道。“

我平時看產品報道比較多的平臺是“i黑馬”、“虎嗅網”和“36氪”,它們每一次報道無不是圍繞創始人的故事、思維去包裝情懷;通過分析產品或服務的差異化的優秀之處、全流程服務的貼心高標準、團隊創始人優勢互補(在行業擁有極強的專業能力、對市場有敏銳的洞察力)等去展開報道。

很多時候的媒介資源并不是你付錢的多少,媒介平臺也需要優質的內容素材。他們要的是那些有想法,有態度,有干貨的創業者,他們會表達自己關于行業、關于市場、關于用戶的理解。所以,做好PR,首要的不是問有什么資源,而是你怎么理解PR,怎么理解幫助你做PR的人。否則,給你再多的資源,也沒什么卵用。

6.渠道運營管理

因為我在互聯網金融行業,所以非常明白金融行業的資產方是控制在中介手中的,金融平臺除了自營資產,還要與中介合作,從而獲得資產,在這個過程中,平臺接觸不到真正的借款人,接觸的只有各個中介,行業現狀就是如此,所以多渠道進行運營管理相當重要。

所謂渠道就是能為產品輸送用戶、提供業務支持的合作方。金融平臺既要獲得資產(借款人)、又要獲取資金(投資人),資產是要和各個行業的中介合作,有他們提供各個符合金融平臺風控進件標準的客戶;資金也同樣要從各個流量平臺獲取,擁有長期的合作渠道。

定期不斷的對渠道提供資源的轉化效果進行分析,與渠道方進行切實溝通,不良率高的時候要及時敬告甚至終止與渠道方的合作,要防范渠道套現或者刷單的風險。

二、吸引用戶眼球

1.精確觸達是引發需求共鳴的基礎

我們總會想著如何讓文章更有傳播力、如何把視頻H5推給更多人玩起來,于是會大批量的投放各種渠道,但是效果可能不佳,重金花出去了,效果不佳,因此承受了很大的壓力。再回過來反思的時候,我們并沒有把優質的內容推給了適合的人群,用大網在海里捕魚不如拿一個小網堵住魚群觸摸的小溪口。

2.圖文有視覺或感覺的沖擊力

(1)差異化對比

對比是對不同的事物或是同一個事物的不同方面進行強調,并加以比較,以此產生強烈的反差。對比可以是直觀的形象,比如色彩、形狀、質感、數量、面積、方向等的對比;也可以是內在意義上的,比如屬性、功能、情調、內涵、特質等的對比。形成對比的元素、或是產生激烈的沖突,或是相輔相成地融為一體,構成一種強烈的差異教果。對比創意的目的,就是凸顯廣告主因,以一種刺激性的信息影響受眾。

案例:

(圖片來自“創意設計”oritive.com)

高對比度的整容廣告:廣告設置的場景是1969年畢業的一群老人的同學會。老頭老太中間以為紅衣少婦無論面容和身材,都像是他們的孫女輩,他露出的自信和笑容同男同學的別樣目光,女同學的尷尬表情也形成對比,以格格不入的青春姿態宣告了美容手術的成功。

多中對比手法的2008奧運會海報:首先是表現方式上的對比,運動員是攝影素材,人群是素描技法;其次為色彩上的對比,運動員是彩色的,人群是黑白的;最后是構圖上的對比,運動員以大片空白為背景,而人群則密密麻麻,十分緊湊。這些對比凝聚成巨大的畫面張力,將北京奧運會開幕在即的緊張氣氛和萬人一心的震撼氣場淋漓盡致的表達出來。

(2)放大賣點

下面的幾則廣告你覺得“土”嘛?

麻辣燙商家:“山泉水燙菜,一小時換一鍋,麻辣燙也能如此健康”

土雞餐飲店:“主打“讓你吃到40年前雞的味道”

有機紅茶商家:“別人家的茶葉喝出農藥味,我們家的有機茶只能喝到香味”

我們吃麻辣燙是不是擔心商家重復用湯鍋、一用甚至都不止一天?是不是懷念土雞在現代飼料的養殖下早已經沒有以前的味道了?對于紅茶,是不是吐槽“苦澀”的一股農藥味?我們的痛點就是商家的賣點,商家把賣點直接放大化的宣傳出來,顧客先不管是不是絮頭,都會至少去嘗試一下。

案例:

OPPO R11:“前后2000萬,拍照更清晰。”

糖果手機F11:“5000萬像素,比更清晰更清晰。”

oppo直述賣點“更清晰”,而糖果放大“清晰”這一賣點“比更清晰,更清晰”,并且專門針對oppo的廣告位進行投放,既有趣味性,又有很強的賣點植入效果,這種完全吊打競品的廣告投放,真是服!

(2)創意內涵

我們看過了許多創意廣告設計,不得不說,一些略顯奇葩的內涵廣告反而更令人印象深刻。在廣告設計行業,創意似乎就是永遠不會枯竭的泉水,各種好笑的、驚奇的、夸張的、內涵的創意廣告層出不窮。

案例:

洗手液:“一天之內你的手都接觸過什么,最后你又用這雙手做了什么?細思極恐。所以,你會選擇不回憶,還是選擇Siribuncha即時洗手液?”。

NBA球員:“體育運動需要激情,需要像動物一般的兇悍”。

干洗店:“管他是唇印、油漬還是酒漬,一切統統甩掉”。

3.直擊用戶強需求,并提出解決方案

戳中了用戶痛點還不夠,還要簡單直接的提供解決方案,這樣既不傷害用戶感情,又能帶動產品新增。

2016年雙十一叮當快藥借助其標識性強、認知度高、認可度深等優勢,將廣告以一種巧妙的姿態,植入到其海報中,既提高了出鏡率,又成功引人注目。清新的畫風,溫馨的文字,讓人絲毫感受不到厭惡感,反而好感度倍增。 它不僅框出了用戶在剁手和日常生活中可能遇到的意外傷害情況,還能及時搬出自己“20分鐘送藥上門”的解決方案,可謂是貼心小棉襖了。

4.大膽承諾,消除用戶的最后擔憂

用戶從不認識“你”到愿意了解你,是邁出了很大一步的,她需要突破自己的心里安全防線,往往這一步會流失率較高。就像你追女孩,第一見面就約什么電影院或者人煙稀少的山里,誰會放心把自己的安全交給你呢?

我們都說淘寶假貨多,都是個人賣家不靠譜,退貨還得自己賠運費,費時費力還不討好,給個差評甚至會引來賣家騷擾,但是也有不少賣家在努力提升信任感,用保障機制去降低下單成本,做好產品以及物流合作的同時大膽承諾,你都不信自己的產品怎么讓用戶去信任?這一點拉開了與許多店鋪之間的差距。

三、用戶需求被點燃,主動獲取產品

1.提供獲取途徑,一步觸達

大意失荊州的錯誤千萬不能犯,好不容易用內容也好、廣告也好,任何一種方式吸引住了用戶,但是沒有提供下載產品的入口,或者把入口弄得不仔細看都看不見,那這就是拉新了,只是做了一次品牌宣傳而已。

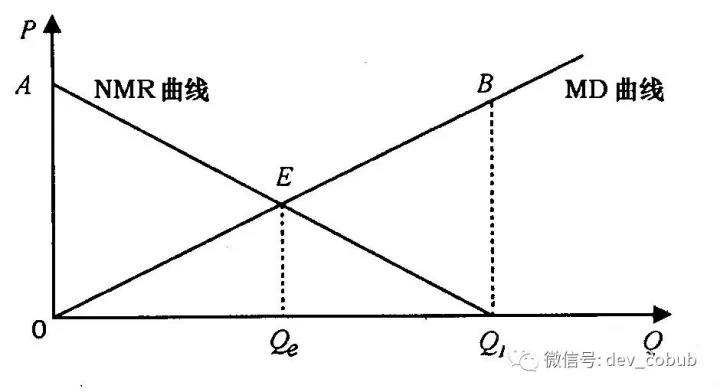

2.減少用戶機會成本

一個用戶選擇做與不做某種操作是一種決策行為。在經濟學的視角來看,決策行為的“成本”都是機會成本。用戶獲得產品的行為所帶來的“體驗是否好”、“信息是否安全”、“會不會費流量”、“是不是要花很多時間”、“以后會不會有用”等。有一些我們是可以解決的,有一些是解決不了的,我們盡可能的降低用戶的機會成本,讓預期收益大于機會成本,用戶在獲取產品這一步的流失就能夠得到降低。

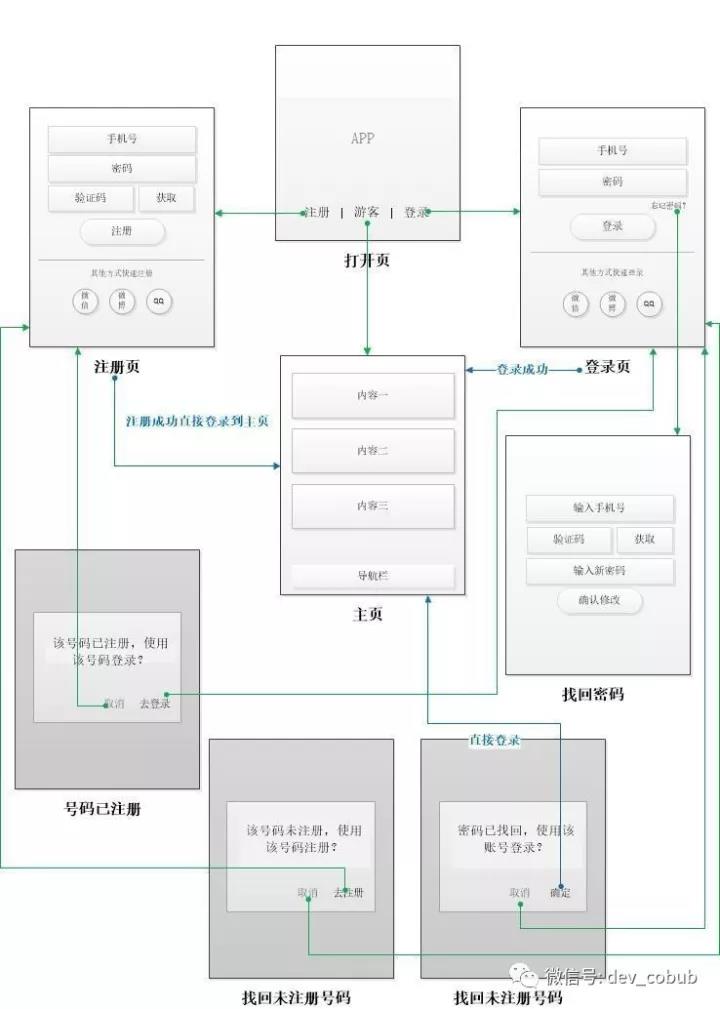

3.參與步驟能減則減

拉新的過程中,要防范用戶在注冊產品時棄之而去,所以要把注冊步驟能簡單則簡單,甚至是做游客模式,不用登陸即可進入產品的某幾個界面,再把最特色的功能限制在注冊以后才能使用,以此來降低注冊流失率。

案例:

微信讀書是騰訊產品,尚且開發了“試用”的功能,因為有少部分人就是有這個需求,他們不想讓微信好友看到自己在讀什么書,或者說不愿意拿微信去登陸除了微信APP以外的任何產品,最大效率優化了用戶在登陸界面的流失率。騰訊在自家產品體系內尚且如此,我們又有什么理由去讓用戶必須登陸呢?

4.用“實惠”限時使用敲定最后一錘子買賣

如果用戶還沒有注冊,新人專屬優惠也是拉新的常用方法,如果用戶已經注冊產品,已經領取的限時優惠能給用戶一種時間的緊迫感,產生沖動,從而發生某種消費或者轉化行為(例如微信讀書的時長幣購書等)。

新人專屬活動幾乎是每一個產品的標配,要把頁面做的更有沖擊力,例如唯品會的優惠頁面以及付款頁面的倒計時,能產生時間緊迫感,在沒有完全考慮周詳的情況下就完成動作了。用戶也是擁有感情的人,容易沖動,也容易轉變為理性保守型思維,考慮的越久越不利于對產品付出行動。

文章來源:人人都是產品經理 作者:王亮

每個產品經理都知道數據分析很重要,但你能清晰地給出以下這兩個問題的答案嗎?

1. 數據分析到底是什么?

2. 數據分析為什么如此重要?

如果在這之前你不知道答案也沒關系,因為本文會圍繞以下幾點回答以上兩個問題:

1. 數據分析到底是什么?

2. 數據分析的相關概念

3. 如何實施數據分析?

4. 如何測量和收集數據?

5. 如何做數據分析報告?

6. 數據分析與產品的關系 ]]>

每個產品經理都知道數據分析很重要,但你能清晰地給出以下這兩個問題的答案嗎?

1. 數據分析到底是什么?

2. 數據分析為什么如此重要?

如果在這之前你不知道答案也沒關系,因為本文會圍繞以下幾點回答以上兩個問題:

1. 數據分析到底是什么?

2. 數據分析的相關概念

3. 如何實施數據分析?

4. 如何測量和收集數據?

5. 如何做數據分析報告?

6. 數據分析與產品的關系

數據分析到底是什么?

簡而言之,數據分析表征產品狀態、用戶行為和用戶所點擊的內容等等。雖然數據表征產品狀態,但它沒有表明產品所處狀態的原因。數據分析不能只靠單一的度量數據,應以一系列匯聚的度量數據為前提。

例如,如果我們要分析某個物體狀態,我們就不能只用物體溫度這個單一度量數據,只有結合其他諸如物體位置、速度、組成、環境溫度等一系列數據,我們才能實施分析。假設速度是0,物體位置離地面1米,周圍溫度與物體一樣,我們可以分析得出結論——物體處于靜止狀態。

同理,我們在分析產品狀態和用戶行為時,匯聚的度量數據越多,對我們越有利。

數據分析的相關概念

想要從數據分析中獲得最大價值,我們需要非常了解數據分析的相關概念。這些概念包括:

? 數據點

? 用戶分群

? 漏斗

? 時序分群

數據點

數據點,即數據的單獨點。數據點度量產品某個特定項目,包括度量數據和度量時間。

準確的數據點是我們繪制產品發展趨勢圖表的前提。

用戶分群

用戶分群的依據是用戶共同特征和產品使用模式。

用戶分群的依據包括但不限于:

? 技術方面(瀏覽器, 操作系統,設備等)

? 行為方面(初次訪問,回訪等)

? 人口統計學方面(語言,國家等)

在對用戶進行自定義分群時,我們需要依據可以度量的特征。例如,用戶性別就是可以度量的特征。只要我們在用戶個人資料里添加性別這一項,我們就可以采集到相關數據,這樣以性別作為分群依據就不難。

我們可以通過用戶分群了解用戶潛在的行為模式。數據平均值會掩蓋這些潛在行為模式。例如,雖然頁面平均訪問量是2,但是在添加了初次訪問vs回訪這個細分特征之后,我們發現初次訪問者的平均頁面瀏覽量是1.2,而回訪者的平均頁面瀏覽量是3.4。如果不進行用戶分群,初訪者和回訪者頁面瀏覽量的差異就會被頁面瀏覽量的平均值所掩蓋。

通過用戶分群,我們可以把數據分析重點集中在主要目標用戶群體。例如,我們的主要目標用戶分布在華東地區,只要區分華東各省市用戶群體并重點分析這些地域的用戶行為,就可以優化產品以適應他們的需求,而不是針對全國用戶進行產品優化。

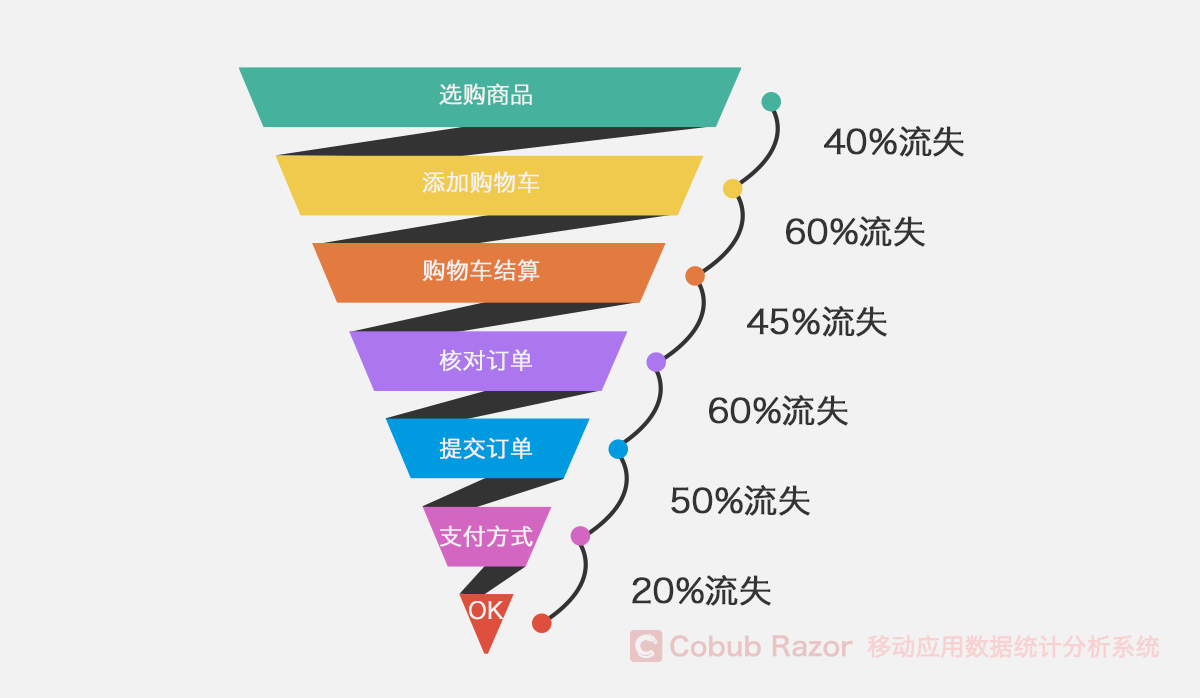

漏斗模型

漏斗模型主要用于流量監控、產品目標轉化等日常數據運營與數據分析工作。

為了達到目的,用戶會執行一系列操作。例如,在電商平臺上,用戶為了實現購買的目的,會執行以下操作:

通過漏斗模型,我們可以知道用戶在哪一步流失,從而通過調查分析找出用戶流失原因。

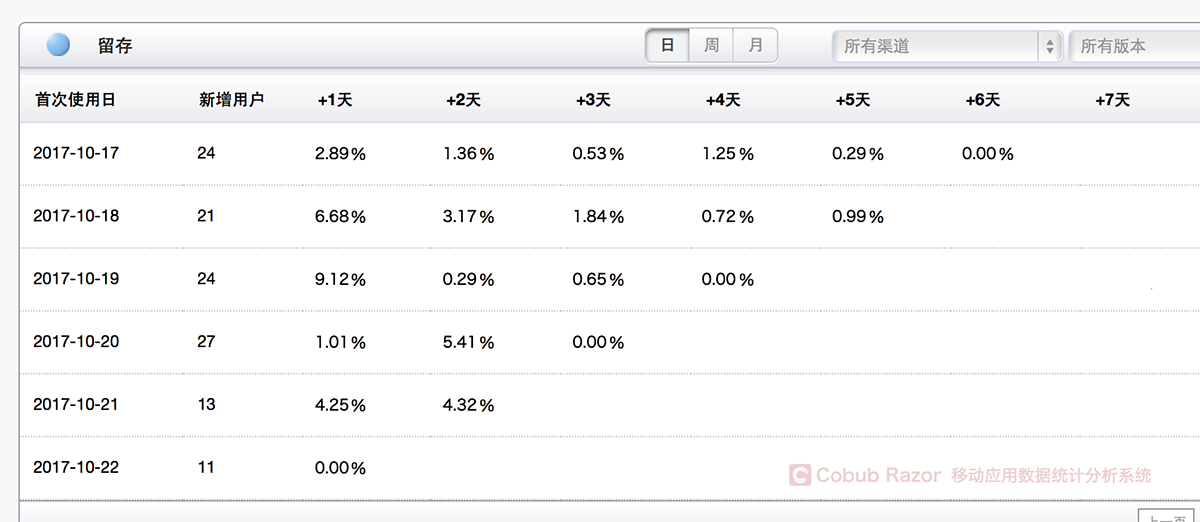

時序分群

時序分群與用戶分群類似,區別是時序分群的目的是比較分析用戶行為隨著時間的變化。

時序分群有利于我們衡量用戶長期價值。

時序分群之后可以進行不同的比較,例如,我們可以比較一周前的注冊用戶和一個月前的注冊用戶,也可以比較某個特定日期的注冊用戶。如果我們沒有針對一周前和一個月前的用戶進行分群,那么新進來的用戶會干擾我們分析這兩個時間段的用戶行為。對某個特定時間段的用戶進行比較時,我們可以衡量某個營銷活動或者產品某個功能更新后對用戶行為產生的影響。

上圖是一個基于用戶注冊時間的留存圖。與其他用戶群相比,十月八日這一天的用戶留存顯著增加。當我們看到這個數據時我們可以探索是什么導致了用戶留存的改變。

如何實施數據分析?

產品經理會接觸到海量的數據,那么我們應該如何實施數據分析?我們需要制定如下計劃:

1. 定義產品愿景

2. 定義滿足產品愿景的KPI

3. 定義允許我們達到KPI的度量指標

4. (通過用戶行為日志)定義影響度量的漏斗

為了更好地制定計劃,我們需要了解計劃里的相關概念。

產品愿景

產品愿景指產品用途和目標用戶,簡而言之,“產品為用戶解決了什么問題?”沒有產品愿景,我們接下來的所有行動都是浪費時間。

KPI

KPI衡量產品表現。拉新,留存,活躍,轉化等這些都屬于KPI的范疇。我們還可以用KPI制定產品發展目標,譬如將用戶注冊量提高20%或者將購買轉化率提高30%。KPI要適合產品所處階段,如果我們剛開始創業,那么主要KPI就是用戶注冊量,而不是用戶活躍度。

度量指標

度量指標是達成KPI的手段。度量指標一般有轉化率,購買率等等。通過計算兩個或多個數據點,我們可以得到度量指標數據。同時,度量指標的變化趨勢也是產品改進的依據。

漏斗

重要的漏斗會以某種方式改變度量指標。在確立產品使用流程/用戶行為日志后,我們依據度量指標和用戶行為制定相關漏斗模型。以注冊率為度量指標和以轉化率為度量指標所制作的漏斗模型不可能相同。

獲得數據點

獲得可測量的數據點對達成KPI, 計算度量指標數據,制作漏斗意義重大。

計劃并非一成不變,我們需要根據產品愿景、KPI等適時更新計劃。

如何采集和統計數據?

方法有兩種:建立內部分析系統,或者依賴第三方的分析系統。

內部分析系統可以根據度量指標進行定制開發。缺點是我們需要耗費資源單獨建立和維護。

外部分析系統,譬如Google Analytics, Mixpanel, KISSmetrics等都是不錯的選擇。第三方的分析系統易于實現且不會浪費建立和維護所需要的資源。Cobub Razor是國內一款專業的APP數據統計分析工具,支持私有化部署,數據既靈活又安全,是個不錯的選擇。

如何做數據分析報告?

通常我們通過制作比較圖表和趨勢圖表來做數據分析報告。

比較圖表體現某個度量指標在兩個時間點之間的變化,比如某個度量指標在上個星期和這個星期之間的變化。它讓我們看到兩個時間點之間度量指標是否有較大的波動。

趨勢圖表體現某個度量指標在一段時間內的變化,例如某個度量指標在過去一個月內的變化。它顯示度量指標的變化方向,指明產品表現——變好、變差還是保持不變?

報告定位出問題,然后通過嘗試回答“為什么XX會發生?”“為什么YY會改變?”這些問題,我們可以優化和改進產品。

數據分析與產品的關系

我們依據數據分析結果改進產品。如果沒有數據分析,我們容易盲目改變產品,拍腦袋決策;如果沒有數據分析,我們也不能知道產品改變之后所產生的效果。在產品發展的過程中,我們需要不斷地進行數據分析,以保證產品按照我們的期望發展。

為了保證產品處于領先狀態,產品經理必須知道數據分析是什么以及數據分析的重要性。希望本文能對廣大產品經理有所幫助。

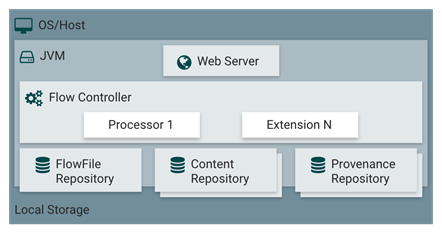

Apache NiFi是什么?NiFi官網給出如下解釋:“一個易用、強大、可靠的數據處理與分發系統”。通俗的來說,即Apache NiFi 是一個易于使用、功能強大而且可靠的數據處理和分發系統,其為數據流設計,它支持高度可配置的指示圖的數據路由、轉換和系統中介邏輯。

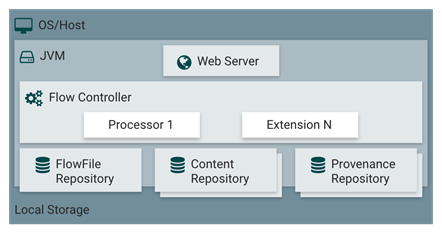

為了對NiFi能夠表述的更為清楚,下面通過NiFi的架構來做簡要介紹,如下圖所示。

Apache NiFi是什么?NiFi官網給出如下解釋:“一個易用、強大、可靠的數據處理與分發系統”。通俗的來說,即Apache NiFi 是一個易于使用、功能強大而且可靠的數據處理和分發系統,其為數據流設計,它支持高度可配置的指示圖的數據路由、轉換和系統中介邏輯。

為了對NiFi能夠表述的更為清楚,下面通過NiFi的架構來做簡要介紹,如下圖所示。

根據官網對各個組件的說明,做摘要翻譯:

? WebServer:其目的在于提供基于HTTP的命令和控制API。

? Flow Controller:這是操作的核心,以Processor為處理單元,提供了用于運行的擴展線程,并管理擴展接收資源時的調度。

? Extensions:在其他文檔中描述了各種類型的NiFi擴展,Extensions的關鍵在于擴展在JVM中操作和執行。

? FlowFile Repository:FlowFile庫的作用是NiFi跟蹤記錄當前在流中處于活動狀態的給定流文件的狀態,其實現是可插拔的,默認的方法是位于指定磁盤分區上的一個持久的寫前日志。

? Content Repository:Content庫的作用是給定流文件的實際內容字節所在的位置,其實現也是可插拔的。默認的方法是一種相對簡單的機制,即在文件系統中存儲數據塊。

? Provenance Repository:Provenance庫是所有源數據存儲的地方,支持可插拔。默認實現是使用一個或多個物理磁盤卷,在每個位置事件數據都是索引和可搜索的。

2 NiFi Processer介紹

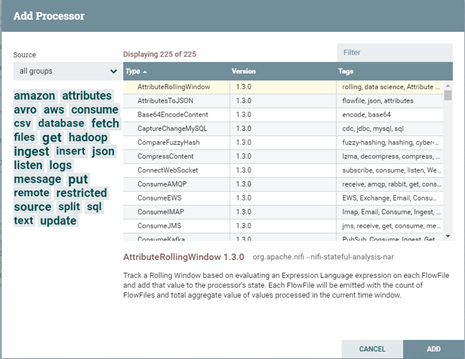

上一節說了那么多,主要通過NiFi的架構圖介紹了NiFi的基本概念,由概念可知Flow Controller是NiFi的核心,那么Flow Controller具體是什么?Flow Controller扮演者文件交流的處理器角色,維持著多個處理器的連接并管理各個Processer,Processer則是實際處理單元。那么,讓我們通過NiFi的UI看下NiFi的Processor包含哪些?

通過上圖可知,Processor包含各種類型的組件,如amazon、attributes、hadoop等,可通過前綴進行輕易辨識,如Get、Fetch開頭代表獲取,如getFile、getFTP、FetchHDFS,execute代表執行,如ExecuteSQL、ExecuteProcess、ExecuteFlumeSink等均可較容易知其簡單用途。

3 NiFi Processer實戰

說了那么多,介紹了NiFi的架構和Processor,那么說好的實戰呢?那么,本文就以筆者的一個實際需求為例,進行Processor的實戰。需求如下:選取一款數據處理調度工具,對服務器腳本實現定制調度執行。其中服務器的腳本涉及到對環境變量、oracle數據庫、Hadoop生態圈組件的調度。當對服務器腳本調度執行完成后返回腳本運行狀態,并提供失敗重運行接口。

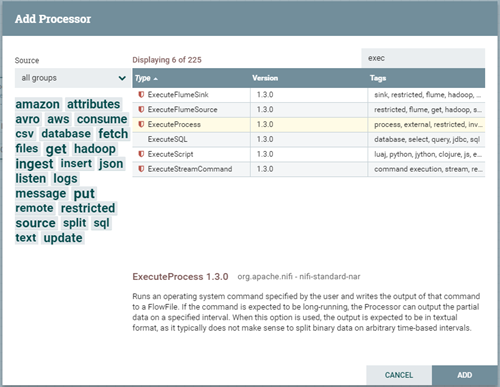

為了實現需求,曾調度過各種調度工具,如Apache Oozie、Azkaban、Pentaho等,最終比較了各種利弊嘗試選用Apache NiFi作為嘗試,通過查閱NiFi Processor API,能更好的支持遠程操作的Processor為ExecuteProcess。下面將對需求進行實戰講解。

3.1 Processor的添加與配置

1. 點擊“Add Processor”,選擇ExecuteProcess后點擊Add按鈕完成添加,如下圖。

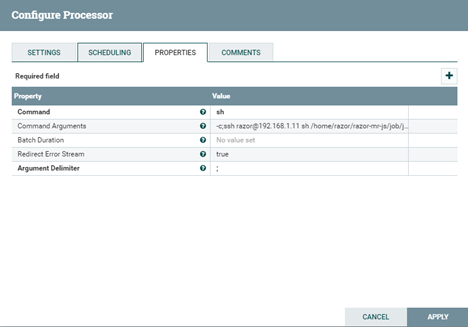

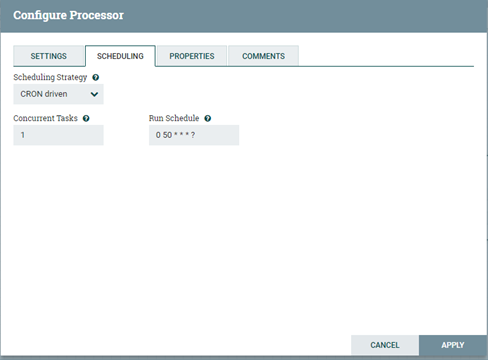

2. 右擊ExecuteProcess后選擇Configure Processor,對Properties選項卡進行配置,其中每一個配置選項均提供了相關的說明,如下圖。

如上圖所示,這里有必要對各選項進行相關說明。

? Command(執行命令): sh。

? Command Arguments(執行命令參數):-c;ssh user@ip sh js/job/job_hourly.sh `date

? Batch Duration(執行間隔時間):不設置。//我們需求是通過定時調度,而并非按間隔時間執行。

? Redirect Error Stream(重定位流):不設置。

? Argument Delimiter(執行命令參數分隔符):; //以;對參數進行分割。

3.2 Processor調度

NiFi支持三種調度策略,包括Time Driven(時間驅動)、CRON Driven(CRON驅動)和Event Driven(事件驅動,非可選),根據我們實際需求選擇CRON Driven,個人理解CRON即是Crontab的應用,CRON的各參數含義分別代表:秒、分、時、日、月、周、年,需要配合*、?和L共同執行(*代表字段的值都有效;?代表對于指定的字段不指定值;L代表長整形)。如:“0 0 13 * * ?”代表想要在每天下午1點進行調度執行。因此根據我們的需求進行參數的調度配置。如下圖所示。

3.3 運行狀態監控

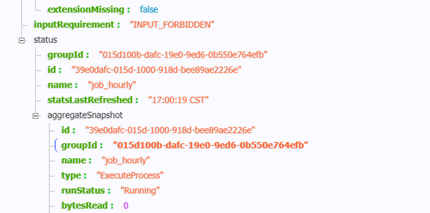

NiFi通過Rest API供開發者調度,這里我們用Processor API對運行狀態進行監控(狀態參數獲取、Processor的啟動與停止)。

1. 運行狀態監控參數獲取:

命令如下:curl ‘http://IP/nifi-api/processors/processorsID ‘得到如下結果,可通過json解析器解析并獲取狀態。

2. Processor的啟動與停止:

NiFi的Processor啟動停止通過其Put方法實現,Put最有效的作用是改變其運行狀態,NiFi的Process總共有三種狀態,即Running、Stopped和Disabled。

那么我們將開始和停止兩個命令Rest API的放在腳本中執行即可。

? 啟動命令(使用Rest API的Put方法):

curl -i -X PUT -H ‘Content-Type:application/json’ -d ‘

{

“revision”: {

“clientId”: “586ec1d7-015d-1000-6459-28251212434e”,

“version”:17},

“component”: {

“id”: “39e0dafc-015d-1000-918d-bee89ae2226e”,

“state”: “RUNNING”

}

}’ http://IP/nifi-api/processors/processorsID

? 停止命令(使用Rest API的Put方法):

curl -i -X PUT -H ‘Content-Type:application/json’ -d ‘

{

“revision”: {

“clientId”: “586ec1d7-015d-1000-6459-28251212434e”,

“version”:17},

“component”: {

“id”: “39e0dafc-015d-1000-918d-bee89ae2226e”,

“state”: “STOPPED”

}

}’ http://IP/nifi-api/processors/processorsID

4 小結與后記

本文首先對Apache NiFi進行簡介,后以筆者的實際需求為例,對NiFi核心組件Processor的實戰說明。由于NiFi仍然屬于Apache推出時間不長的一個頂級項目,雖功能十分強大,但可查閱資源仍然有限,本文更多的是一個拋磚的過程,其真正強大的功能還在數據處理上,歡迎感興趣的各位進行互相探討。

]]>我們的APP運營人員向來比較擅長讓越來越多的人使用我們的產品,成為我們的用戶。但是在擁有了這些用戶以后又該怎么留住他們呢? 一款新應用能吸引幾十萬上百萬的用戶可能不是什么難事。但是想要保留這些用戶并且讓用戶數增漲到一個億,這絕不是一件容易的事。

雖然用戶留存是一項需要我們堅持不懈的花很長時間來完成的工作,但是我們依然可以采取一些措施在短期內提高它,并且可以提高用戶的活躍度,譬如一些營銷活動或者根據用戶的歷史使用情況給他們精準的推送相關消息等,這都是與用戶互動讓他們參與進來的好方法,用戶可以從這些活動和消息中獲得更有價值的東西,用戶需求滿足了留存率自然也就提高了。

以一個項目管理類的APP為例,我們可以給下載了APP但還沒有在上面創建項目的這群用戶發送一個入門使用指南的消息,或者給一直積極使用這個APP的用戶發送新功能體驗消息,這些消息在給用戶創造價值的同時也是在提高用戶留存率。做以上這些工作并不會花費我們很多精力和時間,但會給我們帶來很多意想不到的回報。

我們的APP運營人員向來比較擅長讓越來越多的人使用我們的產品,成為我們的用戶。但是在擁有了這些用戶以后又該怎么留住他們呢? 一款新應用能吸引幾十萬上百萬的用戶可能不是什么難事。但是想要保留這些用戶并且讓用戶數增漲到一個億,這絕不是一件容易的事。

雖然用戶留存是一項需要我們堅持不懈的花很長時間來完成的工作,但是我們依然可以采取一些措施在短期內提高它,并且可以提高用戶的活躍度,譬如一些營銷活動或者根據用戶的歷史使用情況給他們精準的推送相關消息等,這都是與用戶互動讓他們參與進來的好方法,用戶可以從這些活動和消息中獲得更有價值的東西,用戶需求滿足了留存率自然也就提高了。

以一個項目管理類的APP為例,我們可以給下載了APP但還沒有在上面創建項目的這群用戶發送一個入門使用指南的消息,或者給一直積極使用這個APP的用戶發送新功能體驗消息,這些消息在給用戶創造價值的同時也是在提高用戶留存率。做以上這些工作并不會花費我們很多精力和時間,但會給我們帶來很多意想不到的回報。

用戶留存的三個階段

從用戶開始使用我們的APP到用戶忠誠于使用我們的APP并不是一蹴而就的。如果我們什么也不做的話,是無法知道用戶什么時候會投向競爭對手的懷抱。所以,這就需要我們通過數據了解用戶留存的三個階段,并采取有效措施留住他們。下面是用戶留存的三個階段:

- 早期留存:讓新用戶采取行動開始使用我們的產品。

- 中期留存:讓現有用戶養成使用我們的產品的習慣。

- 長期留存:讓長期用戶通過我們的產品實現更多價值以提高他們的忠誠度。

我們需要不斷向用戶展示我們產品的價值,不然用戶遲早會轉向我們的競爭對手

此時,只需要記住用戶留存是我們的目標,然后把目標分解成一個個階段去實現就好。這樣更有利于我們創建更有針對性和更有效的生命周期管理。

早期留存——激發“頓悟時刻”

我們促使用戶使用我們的產品一般是在下載后的7天內實現的,如果我們沒能在這段時間激起用戶的好奇心,讓他對我們產品感興趣,那他可能以后再也不會使用了。這就是為什么我們要確保用戶在注冊我們產品的時候能讓他立馬看到我們的產品對于他的價值。這就是所謂的“頓悟時刻”,用戶在看到我們的產品價值時會想“啊,原來是這樣的,我明白了”。

新用戶只能通過實際操作才能從我們的產品中獲得價值。對于印象筆記來說,新用戶可以創建一個待辦事項表。對于有道來說,用戶可以可以通過拍照翻譯,通過語音查詢。你的真愛用戶會自己去做這些事情,但對于那些不怎么積極的用戶來講,就需要我們一點小小的推動。而消息推送在這個時候就是最有效的工具了。

中期留存——鼓勵用戶養成習慣

“沒有觸發,沒有行動,沒有習慣,沒有留存。”

微信、支付寶、百度搜索這些產品都有一個共同點——他們讓用戶養成了使用習慣。當我們養成了使用這些產品的習慣后,簡直無法想象如果有一天沒有這些產品了日子該怎么過。那么,如何引導用戶在我們的產品中養成這些習慣呢?每一種習慣的形成背后都是有誘因。

引導用戶的觸發有多種形式,比如通知、提醒等——但電子郵件和應用內推送消息尤其有效。以一款相親軟件為例:

作為一個相親類APP,如果你不上傳照片,保持最新的個人資料,是很難收到異性浪漫邀約的。沒有人會愛上一個匿名的阿凡達。所以,編輯一封電子郵件或者推送一個應用內的消息,告訴用戶去完善這些資料是很有必要的。觸發的成功往往依賴于深度的通知和輕推。與其在場景外發送一封郵件,還不如在用戶經常訪問的關鍵頁面給一個提醒,即操作引導:“沒有頭像,您將無法被心儀對象搜索到,快上傳頭像吧”來的更直接有效,如果用戶不能從這樣的行動中獲得他感覺有價值的東西。沒有人會自發的去完成個人資料的填寫。那么回到我們產品本身,用戶能從中得到什么,在這里他們能做什么?這是他們繼續留下來的理由。如果你的消息沒有連接到用戶的意圖和目標,那么它就沒有發揮任何作用。

長期留存——讓火花永保活力

如果我們足夠幸運,能夠開發出一大批強大的用戶群,那我們會覺得這一天過的很有價值。移動互聯網行業競爭是非常激烈的,一旦我們犯錯,用戶就很有可能會流失到競爭對手那兒去。我們必須持續不斷地向用戶展現我們產品的價值,這樣才能保持用戶留存率的穩定與增長。

有很多方法可以幫助我們提高用戶留存,比如獎勵用戶,但通過推送消息來讓老用戶推薦新用戶也能很好地幫助我們實現用戶留存。

推薦新用戶在常人看起來更像是一種拉新的策略,但它的好處遠遠不止于此。國內的互金產品常使用這一策略。這里,我們以一款打車軟件為例:

邀請好友規則在這里有以下3點好處:

- 可信的口碑推薦會帶來新用戶。

- 習慣開始形成,因為一群朋友開始依賴同一種產品。

- 雙邊推薦項目鼓勵現有用戶共享,同時降低新用戶的風險。

(右圖:新老客戶均可領取優惠券一張,是雙贏的局面)

這樣的規則會鼓勵現有用戶形成習慣,同時也會獲得新用戶,這些新用戶很有可能重復我們老用戶的推薦行為,如此形成良性循環,從而在增加新用戶的同時又提高了留存率。

把我們的用戶變成終身用戶

如今的APP運營者必須持續贏得并留住用戶才能很好的生存下去。 如果能把現有用戶和新增用戶變成終身用戶那就再好不過了!

]]>例如,對于一個記賬類app,一個有效參與用戶應該會每天都登錄,添加他新的收入或支出;而對于一個運營商類的app來講,一個有效參與用戶可能是每個月登錄一次,進行話費充值或者訂購額外的流量包等。因此,用戶參與度并沒有統一的可量化的界定標準,但是有可能形成垂直行業的標準;比如對于銀行來說,平均1.7次的用戶月均啟動次數是個較為合理的值(此數值來自于Cobub的長期觀測結果,Cobub是一個國內的開源移動應用統計分析工具)。

用戶參與度并不像網頁瀏覽量(PV)、訪問者(UV)、回訪用戶或轉換率這些指標那樣容易衡量,沒有一款數據統計分析工具能夠即時直接反映產品的用戶參與度如何。但是,忽略用戶參與度是非常危險的。

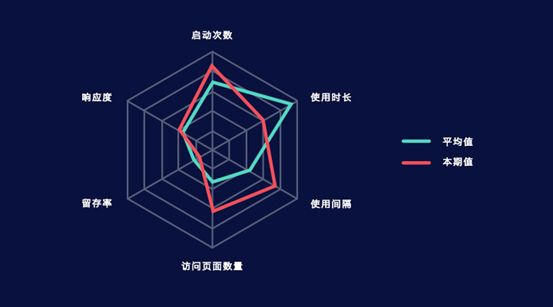

雖然用戶參與度較為難以衡量并制定統一標準,但我們可以從移動應用分析平臺獲取如下幾個指標:

例如,對于一個記賬類app,一個有效參與用戶應該會每天都登錄,添加他新的收入或支出;而對于一個運營商類的app來講,一個有效參與用戶可能是每個月登錄一次,進行話費充值或者訂購額外的流量包等。因此,用戶參與度并沒有統一的可量化的界定標準,但是有可能形成垂直行業的標準;比如對于銀行來說,平均1.7次的用戶月均啟動次數是個較為合理的值(此數值來自于Cobub的長期觀測結果,Cobub是一個國內的開源移動應用統計分析工具)。

用戶參與度并不像網頁瀏覽量(PV)、訪問者(UV)、回訪用戶或轉換率這些指標那樣容易衡量,沒有一款數據統計分析工具能夠即時直接反映產品的用戶參與度如何。但是,忽略用戶參與度是非常危險的。

雖然用戶參與度較為難以衡量并制定統一標準,但我們可以從移動應用分析平臺獲取如下幾個指標:

1. 平均啟動次數

2. 平均使用時長

3. APP使用間隔

4. 訪問頁面數量

5. 留存率

6. 對客戶觸點的響應比例

并使用如下的雷達圖來表征用戶參與度。

為什么用戶參與度很重要?

市場上常用下載量去衡量一個應用的表現。但經驗數據表明,這些下載量中有超過20%的用戶只打開過產品一次。由此可見,APP運營者得到的是大量注冊用戶,但他們并不能都有效地轉化成“客戶”。因此如何讓用戶持續地參與,才是APP運營者最應該解決的問題。

順便提一句:區分“用戶”和“客戶”是互聯網產品運營的重要環節,尤其對于非工具類的應用來說;同時也需要注意的是“用戶”有可能轉化為“客戶”,簡單的厚此薄彼是錯誤的。

從上圖可以看出:用戶參與度只是其中的一個難題,但它卻經常被忽略,所以,在這里我們給出了下面4個提高用戶參與度的方法及策略:

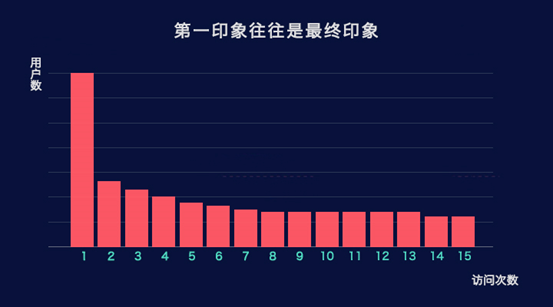

1.給用戶留下深刻的第一印象

每天,都會有潛在的目標用戶從各種渠道了解到我們的產品、下載APP,并且第一次看到APP的產品界面。但在移動應用的設計團隊中,有一點經常被遺忘,用戶首先看到的界面應該包含以下3個功能:

a. 解釋產品功能

b. 激勵用戶開始使用

c. 讓用戶知道如何獲得幫助

如果一款APP設計中缺少上述功能中的任何一個,用戶都將有可能注銷APP,并且永遠不會回頭。

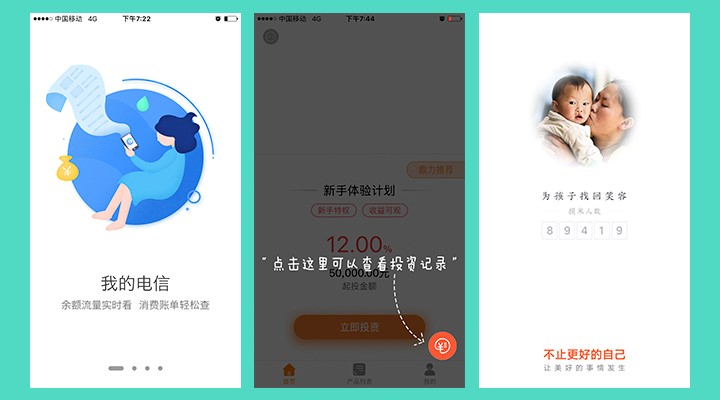

目前,有很多很好的方式來歡迎新注冊的用戶并將我們的辛勤工作結果展示給他們。比如新的歡迎頁面、產品使用教程、新手引導或者有關產品的相關數據等。用戶第一次打開移動應用的時候應看到精美的歡迎頁、應在他們未使用產品之前提前告知產品主要功能與特點。第一印象會極大地影響到后續的產品使用體驗。

用戶觸點有多種,如短信、推送、郵件等,APP運營者可以用短信或者郵件問候新注冊的用戶或者推送營銷活動;但數據表明,應用內的消息更有可能被閱讀、點擊和響應。可以在引導頁的最后一頁添加一個開啟應用的按鈕,對于進入app主頁面非常有用;還可以通過應用內的消息告訴用戶在哪里可以尋求幫助;在幫助信息頁最下面留一個回復框,便于用戶聯系,提升用戶體驗以提高轉換率。APP運營者所發送的消息是與用戶建立聯結的第一步,所以千萬不要忽視。

與用戶簡單的交流是鼓勵他們提問的好方法,需要不斷嘗試一些新方法并且堅持下去。通過交流,APP的產品經理可以發現產品缺少什么功能,或者用戶有哪些意見或不滿;產品經理可以更好地了解用戶需求、更好地設計、運營產品,從而幫助移動應用贏得更高的用戶滿意度和更多的客戶。

2.逐漸暴露產品深度

任何一個有價值的產品都有一些不明顯但比較有用的功能。這些功能包括郵件通知和提醒、第三方集成、導出功能等。

通常,這些更深層的精心設計的功能并不能立刻被用戶發現和使用。就像在使用數據之前,誰會關心數據的導出問題呢?又或者說誰會在使用產品所具有的獨特功能之前去考慮使用鍵盤快捷鍵呢?因此,大多數產品的運營者都傾向于通過不定時的推送、電子郵件、文檔或常見問題來公開這些產品特性。但其實這些方法并不是很有效。

當這些信息發送的時間不合適,更有可能打擾用戶,而不是讓他們產生興趣,結果是事與愿違。用戶的回應極有可能是把信息扔進垃圾郵箱并停止接收以后發送的所有信息。

如果在常見問題或幫助模塊來提示用戶產品提升了哪些特性,也就意味著這些信息被發現的唯一機會是:用戶在使用產品時遇到了某個問題。但對于了解產品新功能來說這并不是一個恰當的時間,因為他們此行的目的是解決現有問題而不是發現新大陸。

定義一個消息的時間表

建議APP運營者根據用戶行為分析數據創建一個消息推送時間表,根據用戶的使用情況來逐步提升某些功能。當對用戶群有了深入了解的時候,我們就可以知道產品中哪些較次要的功能讓用戶體驗感更好,在什么場景下對他們是有用的。一旦做了這樣的工作,剩下的就是及時溝通的問題。可以根據單個用戶的行為向他發送一系列電子郵件、短信推送和應用內的自動消息,進行精細化運營,在營銷活動中,我們所發布的每一條信息都能促使用戶朝著一個共同的目標前進。每條信息都要讓用戶知道,他們在使用過程中有任何問題都可以來找我們。這是獲得用戶反饋的關鍵,這可以幫助我們調整營銷策略,增加用戶參與度。

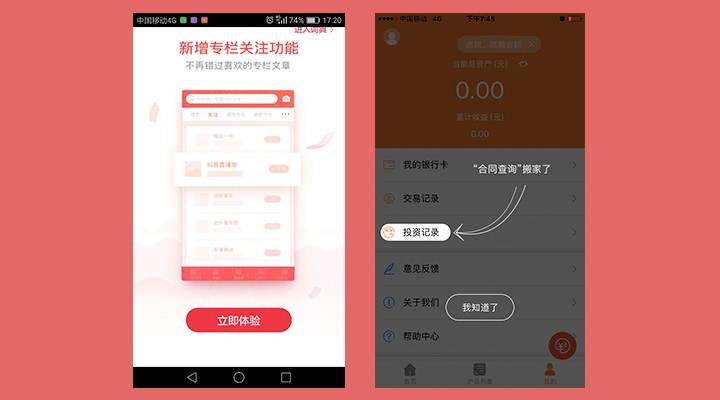

3.在應用內發布功能并改進

用戶在使用產品過程中,他們很關心產品有沒有持續改進,或者有沒有開發新的功能,我們需要做的就是持續優化產品并及時發布產品新功能,吸引用戶,增加用戶參與度。

在吸引用戶的時候,應用內的消息推送要比電子郵件好十倍百倍。這條推送信息應包含該功能的概述,以及新手使用教程,用戶可以使用點擊、滑動等操作來測試它,并得到相關的回應。很難想象一封電子郵件能達到類似的效果。

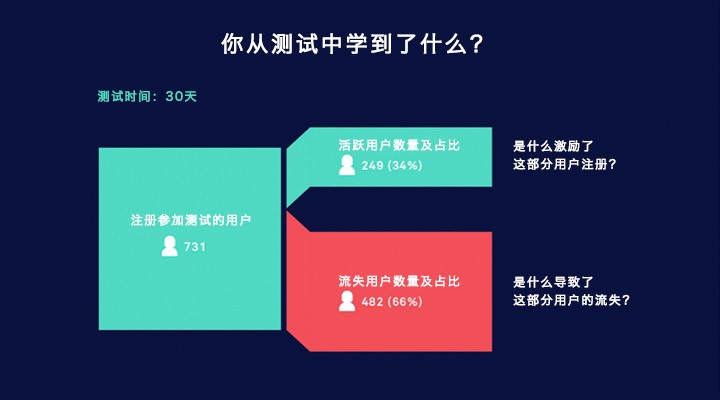

4.讓目標用戶參與的產品測試中來

創業公司的產品一般分為兩類:一類是解決人們痛點,即遇到的問題,另一類是人們樂于擁有或樂于使用的。這兩種分類就像是止痛藥和維生素。如果產品是止痛藥,那么我們可以從測試用戶身上學到很多東西。

在一段時間的公測中我們會發現有兩種類型的用戶:一種是在社交平臺上或者其他渠道上知道了這個產品,這些人可能會選擇下載注冊;但他們并沒有產品所針對的痛點問題,只是好奇想在這里快速瀏覽一下解決方案;這些人不可能變成客戶,也不會對產品產生有價值的反饋。

另外一種注冊用戶是真正對產品感興趣的人,但他們需要推動來變為客戶。如果我們不確定每個用戶的使用目標是什么,我們可以通過調研的形式直接向他們了解在使用產品時的一些想法。這看起來有些困難,但應用內的消息可以幫我們做到這點。

小結

我們應按照合理的方式管理用戶和產品的生命周期,由“理解用戶”到“提升用戶體驗”再到“精準營銷”。在這個過程中,建立一個合理的用戶參與度衡量指標體系是非常有必要的。也許各個APP的情況各有不同,但是APP運營者必須建立這樣的指標,本文給出了一個可供參考的例子及部分經驗總結。

]]>